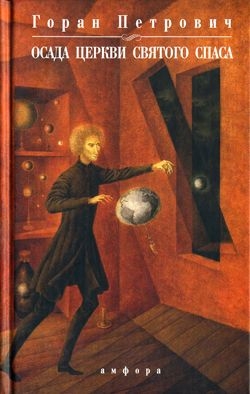

Роман «Осада церкви Святого Спаса» сербского писателя Горана Петровича основан на реальных исторических фактах, хотя сам писатель не претендует на роль историографа и умело стирает грань между реальными и вымышленными событиями. Приблизительно в 1291 году объединенное войско болгар и куманов вторгается в Сербию и полностью разрушает монастырь Жича. Петрович изящно и кропотливо плетет ткань повествования. Из незначительных мелочей, потрясающих метафор возникают незабываемые персонажи, явь и сон плотно переплетаются между собой.

Нельзя однозначно интерпретировать ни одно событие. Иногда нельзя ограничиться и одной-двумя интерпретациями, даже погрузившись в мнения и видения других людей. Многослойность, многозначность — в этом можно утонуть, не обретя достойной опоры.

Открытое до срока, будущее еще не дозрело и поэтому развилось лишь на несколько лет вперед.

Три времени и множество снов — смешать, но не взбалтывать.

Петрович создал немыслимое по красоте и эпичности полотно. С первых строк погружаешься в мир, населенный живыми ветрами, осязаемыми звуками, притворившимися шапкой или другим предметом одежды мифическими существами.

Строго говоря, перед нами открываются несколько времен и глобальных событий: Четвёртый крестовый поход (XIII век), осада церкви Святого Спаса в Жиче — наступление болгаров и куманов (тоже XIII век, но позже), отзвуки Балканской войны 90-х. Уже три реальности, три яви, а сколько еще вплетено в них нитей сна! Это не последовательное изложение, это яркие сильные мазки на общей картине — не реальной, а метафизической, которая существует сразу в нескольких измерениях, приобретая немыслимые изломы.

Впечатляющее количество признаков чудесной реальности, сиречь магического реализма, присутствует в романе. Пожалуй, мои любимые истории об окнах и ветрах.

Четыре окна, четыре времени: в одно видно настоящее, в другое - настоящее, но не здесь, а далеко. В третьем - будущее, в четвертом - прошлое. Но открывать их надлежит по строго определенному порядку и в определенное время. Окна притвора церкви Святого Спаса в Жиче, которая вместе со всем монастырским хозяйством успешно воспарила на десятки сажней, чтобы не даться врагу.

Повелитель ветров — болгарский царь Калоян; ветры все как один своенравные, служат князю для разнообразных целей, отнюдь не всегда созидательных. Например,

седьмой ветер Калояна звался Разбойник. Худшей напасти было не сыскать не только в окрестностях Тырнова, но и в ста днях хода от него в любую сторону. Разбойник врывался в соседние страны, захватывал все, что ему нравилось, возвращался в Тырново и всегда вытряхивал перед Калояном богатейшую добычу.

Структура романа тоже напрямую взаимодействует со временем и придает ему особый символизм: 40 дней осады, 40 глав, названные по чинам ангельской иерархии - от серафимов до ангелов, 40 дней до Вознесения Христа.

Особое место в книге занимают сны. Богдан, зачатый и выношенный во сне, материализуется в реальности только 7 веков спустя. Ясно, что судьба его будет необычной: он, как никто другой, знает и понимает птиц и время. В снах здесь полноценно живут — может, даже получше и поинтереснее, чем наяву. Дороги, начавшиеся во сне, приводят в явь и снова ныряют в сон. Обозначена даже некая структура сна: в нем есть особые перекрестки, где можно встретить постоянных жителей снов или других людей — иногда таких же сновидцев, иногда тех, кто покинул реальность насовсем. Сны можно даже украсть.

(Это, кажется, непременный атрибут балканского — и не только (Джонатан Кэррол) — магического реализма: захватывающие отношения со снами и у героев Милорада Павича.)

– Точно известно, что только хороший сон может быть истинным противовесом телесному и всякому другому весу человека! Приблизительно двадцать ок людской яви равно одному-единственному драму сна! — в нескольких словах объяснил он соотношение, на котором основывается древняя тайна существования.

И все же, как бы ни хотелось иного, за красотой и метафоричностью слога Петровича скрывается суровая реальность. На фоне войн, необходимости как-то выживать, противостоять алчным замыслам царей и дожей, особенно выделяются судьбы удивительных людей и подвиги веры. Поразили Филиппа, жена василевса Ласкариса, сын ее Богдан - ищущий окна, сильный в своей вере Сава и Дивна, жена Богдана, снова выносившая дитя — то ли во сне, то ли наяву... Но роман столь многогранен, что, боюсь, я не осознала всей множественности смыслов, вложенных в него. Зато удалось найти близкое, милое сердцу, что-то своё, вдохновляющее.

P.S. Одна из немногих книг, с первых страниц которую хочется растащить на цитаты. Большей частью потому, что фразы завернуты невероятно, или потому, что придумано — история, деталь, объяснение — так же восхитительно.

Ее платья приезжали к ней из Парижа — в одном сундуке они сами, в другом их шелест, а в третьем вздохи молодых людей, которые и приличествуют в таких случаях.

Нельзя однозначно интерпретировать ни одно событие. Иногда нельзя ограничиться и одной-двумя интерпретациями, даже погрузившись в мнения и видения других людей. Многослойность, многозначность — в этом можно утонуть, не обретя достойной опоры.

Открытое до срока, будущее еще не дозрело и поэтому развилось лишь на несколько лет вперед.

Три времени и множество снов — смешать, но не взбалтывать.

Петрович создал немыслимое по красоте и эпичности полотно. С первых строк погружаешься в мир, населенный живыми ветрами, осязаемыми звуками, притворившимися шапкой или другим предметом одежды мифическими существами.

Строго говоря, перед нами открываются несколько времен и глобальных событий: Четвёртый крестовый поход (XIII век), осада церкви Святого Спаса в Жиче — наступление болгаров и куманов (тоже XIII век, но позже), отзвуки Балканской войны 90-х. Уже три реальности, три яви, а сколько еще вплетено в них нитей сна! Это не последовательное изложение, это яркие сильные мазки на общей картине — не реальной, а метафизической, которая существует сразу в нескольких измерениях, приобретая немыслимые изломы.

Впечатляющее количество признаков чудесной реальности, сиречь магического реализма, присутствует в романе. Пожалуй, мои любимые истории об окнах и ветрах.

Четыре окна, четыре времени: в одно видно настоящее, в другое - настоящее, но не здесь, а далеко. В третьем - будущее, в четвертом - прошлое. Но открывать их надлежит по строго определенному порядку и в определенное время. Окна притвора церкви Святого Спаса в Жиче, которая вместе со всем монастырским хозяйством успешно воспарила на десятки сажней, чтобы не даться врагу.

Повелитель ветров — болгарский царь Калоян; ветры все как один своенравные, служат князю для разнообразных целей, отнюдь не всегда созидательных. Например,

седьмой ветер Калояна звался Разбойник. Худшей напасти было не сыскать не только в окрестностях Тырнова, но и в ста днях хода от него в любую сторону. Разбойник врывался в соседние страны, захватывал все, что ему нравилось, возвращался в Тырново и всегда вытряхивал перед Калояном богатейшую добычу.

Структура романа тоже напрямую взаимодействует со временем и придает ему особый символизм: 40 дней осады, 40 глав, названные по чинам ангельской иерархии - от серафимов до ангелов, 40 дней до Вознесения Христа.

Особое место в книге занимают сны. Богдан, зачатый и выношенный во сне, материализуется в реальности только 7 веков спустя. Ясно, что судьба его будет необычной: он, как никто другой, знает и понимает птиц и время. В снах здесь полноценно живут — может, даже получше и поинтереснее, чем наяву. Дороги, начавшиеся во сне, приводят в явь и снова ныряют в сон. Обозначена даже некая структура сна: в нем есть особые перекрестки, где можно встретить постоянных жителей снов или других людей — иногда таких же сновидцев, иногда тех, кто покинул реальность насовсем. Сны можно даже украсть.

(Это, кажется, непременный атрибут балканского — и не только (Джонатан Кэррол) — магического реализма: захватывающие отношения со снами и у героев Милорада Павича.)

– Точно известно, что только хороший сон может быть истинным противовесом телесному и всякому другому весу человека! Приблизительно двадцать ок людской яви равно одному-единственному драму сна! — в нескольких словах объяснил он соотношение, на котором основывается древняя тайна существования.

И все же, как бы ни хотелось иного, за красотой и метафоричностью слога Петровича скрывается суровая реальность. На фоне войн, необходимости как-то выживать, противостоять алчным замыслам царей и дожей, особенно выделяются судьбы удивительных людей и подвиги веры. Поразили Филиппа, жена василевса Ласкариса, сын ее Богдан - ищущий окна, сильный в своей вере Сава и Дивна, жена Богдана, снова выносившая дитя — то ли во сне, то ли наяву... Но роман столь многогранен, что, боюсь, я не осознала всей множественности смыслов, вложенных в него. Зато удалось найти близкое, милое сердцу, что-то своё, вдохновляющее.

P.S. Одна из немногих книг, с первых страниц которую хочется растащить на цитаты. Большей частью потому, что фразы завернуты невероятно, или потому, что придумано — история, деталь, объяснение — так же восхитительно.

Ее платья приезжали к ней из Парижа — в одном сундуке они сами, в другом их шелест, а в третьем вздохи молодых людей, которые и приличествуют в таких случаях.

«Для каждого слова есть свое перо. Например, слово «небо» пишут легким касанием летного пера взрослого ястреба, а «трава» – пером с брюшка скворца, «море» – пером альбатроса, некоторые книги написаны пером болтливой гаги, а чтобы описать ваш черный костюм, нужно писать с сильным нажимом пером из хвоста крупной галки».

У них что-то с головой, у этих сербов, совсем особенное, с сумасшедшинкой. Петрович лунный свет в рудниках разрабатывает и из смеха веревки вьет. У него дорога начинается в яви, продолжается во сне, а потом выскакивает в другой яви, лет так через семьсот. Звуки в его мире режут ножом, а затем собирают в короба, время меряют тоской и звонами. А чтобы вспомнить забытый сон, нужно встряхнуть ткань, сотканную из лунного света, что собрали в ту ночь, когда сон снился, он к тебе и вернется. Лунный свет только дорог, но для вещего сна ничего не жалко. Было бы время...

А время это и есть главное. Его если продашь, то назад уже не получишь, хоть самыми лучшими повестями будешь расплачиваться, теми, в которых концы всегда счастливые. Потому что даже счастье бессильно, когда время избыли до дна, а у сербов оно кончилось, сны с явью перепутались, и за все расплачиваться стали болью. Нет прошлого, нет будущего. Настоящего тоже нет. Замуровали и налепили на него фальшивые окна, декоративные, а правды в них не показывают – одна ложь утешительная, и та день ото дня тускнеет.

А ведь когда-то в Жиче, в архиепископском монастыре Святого Спаса, смотрели из кельи четыре окна никейской работы. Одно из них вид имело в близь дня сегодняшнего, другое – в даль дня сегодняшнего, а еще два были совсем особенные, «оба они были настолько же широки, насколько женщина в полдень боится одиночества, и настолько высоки, насколько женщина в полдень трепещет, ожидая встречи с любимым», и глядели они в прошлое и будущее.

Вот в одно из этих окон и увидел однажды архиепископ Сава войско болгар и куманов под предводительством «многострашного князя видинского Шишмана». Ой, не знаю я, в каких снах Петрович покупал такие были, и какими перьями эти слова выписывал, но стонет его повесть при виде того князя, как Див некогда стонал в лесах накануне битвы войска русского и половецкого, не раз мне «Слово о полку Игореве» вспоминалось, пока читала.

У сербов свои враги хрестоматийные были, и хоть история эта мне ничем не отзывается – все названия немы, все имена чужды, но как плетет автор строчку за строчкой, украшая узорами невиданными, что и не важно, было то когда или не было, лишь бы дальше слова свои пересыпал. Ведь история, она – что? Тень от слов, кем-то оброненных.

«Многие народы без следа исчезли не потому, что у них было слишком много врагов, а потому, что о них нечего было рассказать. На веки вечные умирает только тот, кого не поминают. А все остальные продолжают существовать так, как о них рассказывают».

Грустная книга, прекрасная и грустная, о странах, которых больше нет, о временах, проданных ни за грош, о людях потерявших свои повести, и о летописцах, латающих историю, чтобы существование не прекращалось.

Книга прочитана в рамкахФлэшмоба 2013. Огромное спасибо Medulla ,за то что открыла для меня нового прекрасного писателя!

Рецензия на книгу Горана Петровича "Осада церкви Святого Спаса" - www.ostrel.ru

В начале было слово... Именно так хочется начать рассказ о книге Горана Петровича. Об этом сербском писателе мне не было известно ничего. Позор мне, согласна. И вот – его книга прочитана. Впечатление от неё настолько сильное, даже невозможно описать. О чём она? Только ли о военных действиях трёх периодов, искусно сплетённых в одно сказочное целое? В основе книги «Осада церкви святого Спаса» лежат реальные исторические события, а именно — захват средневекового монастыря Жичи. Жича — единственный в христианском мире монастырь, который не имеет крепостной стены и стоит на семи ветрах. Сколько ни разрушали храм Святого Спаса — его отстраивали заново. Вот об одной такой осаде и рассказывает автор. Но, только ли об осаде?

Я поражена языком книги. Он такой необычный, напевный, так и хочется переложить книгу на ноты и петь. Жаль, голоса и слуха у меня нет... Поэтому, я хочу проанализировать эту книгу с позиции влияния слова на человека. Ведь, в книге Горана Петровича слово материально. Так же материально, как и дыхание, как взгляд и улыбка. Давно доказано, что слова обладают настолько мощной энергетикой, что действуют не только на всё живое, но также и на предметы неживой природы, например, воду. И влияние слов разное. Всё зависит эмоциональной окраски слов: положительной или отрицательной. Это очень хорошо показал автор с эпизодом, когда в осаждаемом врагами монастыре заканчивалась вода. Как важно было произносить правильные слова, приносящие только смелые мысли и чувства. Малейшая подлая мысль – и вода станет отравленной. Среди людей начнется паника и страх поражения.

А ещё учеными доказано, что молекулы наследственности могут получать световую информацию: даже если человек мысленно читает текст, его содержание всё равно «доходит» по электромагнитным каналам до генетического аппарата. При этом слова любви способствуют пробуждению резервных возможностей генома, а диалоги героев с проклятиями и ругательствами порождают болезни. Это хорошо показано в эпизоде со стареньким монахом отцом Спиридоном, пребывающем постоянно в молчании, но мысленно разговаривающем с Богом.

Что есть важного в этой книге? Улыбка, спрятанная в заветный флакон... Похотливый взгляд, распылённый среди случайных людей и приведших к трагедии... Птицы, уносящие души умерших в горнее и дольнее... Перо, парящее под сводами монастыря много веков подряд... Гонения женщин, особенно тех, которые зачали своих детей в полнолуние... Жизнь в реальности и во сне равнозначны и одинаково материальны в этой книге.

Так о чём же книга Горана Петровича? Мне кажется, эта книга о той стороне нашей жизни, которую невозможно потрогать, невозможно попробовать на вкус, но, которая ранит и исцеляет, оживляет и убивает. Книга о внутреннем мире человека и стадиях морального развития. Она помогает не только лучше разобраться в самом себе, но и понять своего врага. Не простить, а именно понять. А это уже одна из возможностей победы над злом.

А ещё, эта книга о памяти. Всё в мире повторяется. Словно по спирали, жизнь повторяет прошлое, только на другом уже уровне. И тут очень важна память. Память о прошлом. Память о ближнем. Память о своих родных. Память об истории своего рода.

– Другим для острастки отправьте-ка их в «ничто»!

– Нет, господин наш, только не это! Пусть нас разорвут на куски, привязав к четырем кобылицам, пусть изрубят саблями, пусть задушат золотистые куницы! Заклинаем тебя всем, что тебе дорого, господин, смилуйся над нами, несчастными, накажи нас одной только смертью! – рыдая, умоляли шпионы.

Напрасно. Тот, чьей обязанностью в походах были казни, тут же двинулся от воина до воина, поднося к каждому пустой открытый мешок. И каждый, независимо от высоты своего положения, обязан был сдать все, что ему было известно о несчастных. Все. До последнего звука. Включая то, кем были их родители, какого цвета у них глаза, имеются ли родинки, над чем они смеялись на привале в лесу, что и где им снилось, кто в Видине ждет их возвращения… Наложницы из носилок добавили кое-что об их мужской силе, любовном трепете, даже вздохах. Собрали все. Совсем все. А сверху положили и сами их голые имена. Теперь больше никто не имел права упомянуть о них ни звуком.

После того как палач собрал в мешок все, что можно было сказать об осужденных, он набил туда веток и сухих листьев. Потом искрой подпалил трут и тоже сунул его в мешок. Еще влажное от соприкосновения с губами содержимое мешка сначала голубовато тлело. Казалось, писклявым шипением и потрескиванием оно продолжало беспомощно сопротивляться даже тогда, когда огонь стал разгораться. Наконец все вспыхнуло ярким пламенем, после чего и последнее упоминание о злосчастных превратилось в пригоршню молчания. Это и было оно. Это было «ничто».

Я не хочу попасть в «ничто». Я не хочу, чтобы мои родные были забыты. Надеюсь, что память о прошлом в моей семье останется жить. Спасибо Горану Петровичу и его книге об этом важном напоминании.

Юленька Medulla , спасибо огромное за твой совет во флэшмобовской игре!

Есть у меня одна противная привычка: хвататься в художественных произведениях за какой-нибудь, кажется, не особо важный, но интересный лично мне факт и мусолить его по-разному. Вот и с Петровичем так получилось. Заинтересовало меня, зачем автор названиями больших частей романа — книг — выбрал ангельскую иерархию Псевдо-Дионисия. Еще и нисходящую, от Серафим до Ангелов. Интернет на то молчит — по крайней мере, англоязычный и русскоязычный. Вероятно, сербы уже догадались, с девяностых-то годов, но с сербским языком не дружу, наткнулся на одну статью, да и то негустую. Посему будем искать смысл самостоятельно и надеяться, что он там в принципе есть, а не только мистификации для и красивости ради.

Итак, согласно трактату «О небесной иерархии», который приписывают святому Дионисию Ареопагиту (потому неизвестный автор и назван Псевдо-Дионисием), ангельский мир поделён на девять чинов: три триады по три чина. Серафим, Керувим, Престолы; Господства, Силы, Власти; Начала, Архангелы, Ангелы. Каждый высший чин включает в себя все достоинства нижних, а также имеет свои собственные, но нижний чин не имеет достоинств высшего; потому-то все девять чинов называются ангелами, но не могут называться, например, Керубим. (Допустимо ещё название Силы небесные, но там своя история.) Первая триада наиболее близка к Богу, последняя — к людям.

Книги романа имеют названия ангельских чинов по нисходящей: первая книга Серафим, девятая — Ангелы. Между первой и последней книгой проходят сорок дней осады церкви. Сорок дней Христос постился в пустыне и затем был искушаем дьяволом (кстати, Сатана по чину — падший Керув), на сороковой день после воскресения Христос вознесся к небесному трону. Это нужно для понимания символизма названий глав. В тексте каждой книги единожды и мимоходом встречается её название, что является единственной очевидной отсылкой к заглавиям.

В статье Б.Туранянина «Князь мира сего как герой двух сербских романов» Псевдо-Дионисий предстаёт чуть ли не гностиком, утверждавшим наличие божественной тьмы даже в чистейшей доброте, в то время как чернейшая из бестий ада не до конца зла. Петрович, вдохновившись этими мыслями, а также сербскими преданиями, бросается писать роман, где в иерархии подзаголовков использует ангельскую. Но почему нисходящую?

Спускается ли роман с плана духовного, наиболее близкого к божеству, на план земной, близкий к людям? Пожалуй, если за связующее звено между прошлым и настоящим, сном и явью, божественной сферой и человеческой принять рождение ребёнка — события, к которому плавно и неторопливо спускался роман с пьедестала псевдо-исторического эпоса со множественными связями. Не правда ли, постмодернично: включить намёки на неизвестного автора, прикрывшегося чужим именем, в ткань магорелистического романа, романа с расширенной реальностью? Христос на сороковой день вознёсся по головам ангелов к престолу Господню, на место рядом с Серафим, а новая душа на сороковой день осады, когда пала церковь Св.Спаса, спустилась на землю, чтобы воплотиться в человеческом младенце. И неважно, что события разделяют семьсот земных лет; в романе, вдохновлённом христианским философом, время символично и нелинейно.

Постепенно и плавно Петрович меняет жанр: если в первых книгах нам недвусмысленно тыкают в лицо магией и эпическим размахом Средневековья, то ближе к концу повествование фокусируется на конкретных судьбах конкретных людей (пусть и проходящих сквозь стёкла, живущих во сне и убегающих от Вечного Жида) времён распада Югославии. И это прекрасно, господа, ибо всё-таки есть надежда, что не для красного словца и бравуры писатель раскидался патристикой. Есть надежда, что мы распутываем клубок смысла и проникаем в авторский замысел, а не охотимся на Снарка.

А из нашего окна Византия вся видна

Ты вроде бы смотришь на мир уже двадцать лет, но не заметил, что у нас последовательно заложены кирпичом все окна нынешнего времени. То окно, что смотрит в прошлое (разумеется, славное) или в будущее (пусть далекое, но, конечно же, светлое), распахнуто настежь. В то же время те окна, из которых можно было бы видеть настоящее – хоть ближайшее, хоть удаленное, – заложены кирпичом. А потом аккуратно оштукатурены. А под конец еще и побелены. И в голову не придет, что они здесь когда-то были.

Яркая метафора, неожиданное сравнение, объёмный образ - мы обычно замечаем и ценим это в текстах и, как правило, хвалим автора - "художника слова". Но что если вся книга - пестрое мельтешение метафор, лабиринт неправдоподобных сравнений и многорукий-многоногий-многоголовый монстрик образов? Это требует напряжения при чтении. Это вызывает сомнение в хорошем вкусе автора. Это точно понравится не каждому. Почему же все-таки кое-кому нравится?.. Рейтинг же книги высокий! По крайней мере, почему это нравится мне?..

Потому что я люблю сказки. И "Осада церкви Святого Спаса" в моей палате мер и эталонов именно сказка. Мир, где общаются не сложные реальные парадоксальные люди, а безопасные архетипы, красавцы и уродцы; сухие метафоры еще цветут и наливаются соками; неживые предметы спокойно соскакивают со своих мест (и иногда выцарапывают глаза); легкий абсурд создает впечатление легкой (или тяжелой, тут уж смотря какая сказка попадется) степени охмелелости и... это просто красиво.

Колокола во всю ширь раздвигали ночную тьму...

Луна скрипнула на небе. Сияние наполнило ее до краев. На землю пролились новые лучи...

Лунный свет обнаружат на подошвах...

Начали опадать вырезанные в камне листья...

Одетые в вывернутый наизнанку мрак...

"Осада церкви Святого Спаса" чересчур красива. Так, что хочется по-большевистски раскулачить, экспроприировать, переплавить всю эту церковную (!) кружевную позолоту на понятные правильные призмы и, чтобы не увлечься переливами блеска, обменять на зерно. А зерно вызывает стойкую школьную ассоциацию, которую никак нельзя обойти - "Апокриф" Максима Богдановича. Хозяин понимает, что васильки забирают силу у ржи, но не согласен обходиться без этих капель красоты: "сама краса и есть та пища для души" и "зачем колосья, если нет васильков". То есть, очень нужна суровая реалистичная литература, хлеб наш насущный и всё такое, но никак нельзя без вот этого - просто красиво и васильки. Так вот "Осада..." - это васильки, да непростые, а... Для меня вершина эстетства, избыточности и выпендрежа - вот это нижеприведенное ювелирное извращение из сапфиров и золота. Сорняк из сапфиров. Меня такое трогает. Всё как у Петровича. Неслучайно у него мерцает золототканая Византия, которая странными путями наследования перешла к восточным и южным славянам.

В тот день не умер ни один человек на целом свете за пределами Константинополя – этой пылающей звезды, которая, угасая, падала с земли в голубое небо.

Черные монахи в золотоукрашенном храме. (Раз всё равно излишки, почему бы не быть им в храме, именно в таком месте, где они бесполезны, как и должно быть искусство, где они не в частной собственности, но соседствуют с призывом к аскетизму и скромности. Парадокс и ирония - мне нравится.) Экзотика славян, близких и потому, казалось бы, неинтересных, скучных, серых... А они с Византией меряются-сватаются. Если не вещественным золотом, то по крайней мере плетением словесным. "Благолепностью", многообразием, украшательством. Вспоминаются церковные стихиры с удивительной гипертрофированной образностью: Богородица как... дверная ручка к Царству Божию; да вот только что пели, как идем на Пасху "веселыми ногами". После Петровича хочется разговаривать сложными калькированиями с греческого: "длинношеие церкви и ширококрылые палаццо", "лепогласные колокола", не хватает только пресловутой "Премногоблагоутробной". Искусственный неживой язык сказочных (потому что никогда несуществовавших) церковнославян, "премногоизобилующий" завитками и орнаментом. Греко-православные трудные для восприятия, и особенно перевода, излишки, которые не дают подняться ввысь нашим ежедневным храмовым молитвам - они очень удачно оживают у Петровича (простыми васильками). И поднимают в небо церковь Святого Спаса.

Нет, при всём многоблагоукрашательстве (вот же пристала ко мне эта позолота!) Петрович не отказывается от сюжета. Я же сразу написала, что это сказка, множество сказочных хвостиков. Если перейти на язык образов, это макраме - вьется, соединяется в декоративные узелки, расплетается и соединяется уже в новые образы. "Многострашный князь видинский Шишман" едет захватить церковь Святого Спаса в Жиче. Византийская царица вынашивает во сне внебрачного сына и рождает во сне же, но на семь столетий позже. Венецианский дож Энрико Дандоло хочет получить хранящийся в Константинополе плащ из птичьих перьев. Люди теряются в снах, рождаются во снах. Мечутся птицы-тьмицы, да загадочный интересный цикавац (в беларусском цікаваць = следить, охотиться, а цікавы = интересный). Все запутано, взаимосвязано и декоративно. Шапкой страшному Шишману - живая рысь! Церковь парит над армией захватчиков, подвешенная к небесному куполу на тонких солнечных лучах. В дождевой туче можно прокопать пещеры, чтобы добыть хрустальную воду, на которой застыли следы безымянного святого...

А реальность?.. А что реальность... Из наших окон давно не видно истинное настоящее, только ложное светлое прошлое и не менее ложное да светлое будущее. Но женщина, замурованная в своей повести и спасенная благодаря волшебному строительному отвесу и любви, "во сне вынашивает зачатую надежду". Если все слова приелись, потеряли вкус и объем (я уже не говорю о смысле, о нем давно никто не говорит), выцвели, выдохлись, заболели - может, так и надо: перчить их, чтобы горели в горле, раздувать, заливать краской, чтобы затрещали и перелились, как лунный свет, начинять душистыми травами. Может, сейчас по-другому со словами нельзя?..

Если очень болит реальность, эскапизм сказки - это Бегство Узника или Побег Дезертира (Толкин его знает ...)? Ткнуть в рану пальцем... бр-р-р... проще писать об убитых птицах и раненых деревьях. Просто описать напрямую, как убивают детей? Так это не "просто": "Жизни лишали даже грудных детей, для уничтожения было достаточно гадливого замечания: Этот ублюдок плачет на греческом!" Почему магический реализм расцвел на таких израненных землях Латинской Америки и Балкан?.. По-видимому, и слова, и реалии мутировали в этой страшной зоне искаженных, искалеченных смыслов, где простые слова давно уничтожены.

Пыль, сор, листья, веточки, какое-то "ничто", все, что принес с собой поход многочисленного болгарского и куманского войска, обрушилось на семь веков спустя, на чью-то уверенность, что знания конечны, а времена разделены четкими границами.

Времена перепутаны, как нитки макраме. Ты выглядываешь из своего окна и попадаешь то в свежее, новенькое утро тысячелетней давности, то в футуристический, не узнаваемый с первого взгляда апокалиптический пейзаж. "За прошлое дают будущее, будущее меняют за некогдашнее!" Одна война - разве это не любая война?.. Осада Жичи, осада Константинополя, осада Белграда... беженство не одно ли и то же?.. В голове бесконечной колонны изгнанные из Рая Адам и Ева, в середине балканцы всех войн, а в конце... а конца нет. История - мерцающая сказка для кого-то. "Встреча повести и истории" - пишет Петрович, встреча реального и надуманного. Почему бы и ему не придумать свою сказку?..

"Раскрылось слово - и вот стал мир" - пишет Петрович сказку о правде. "Значения остались свежими" - вынашивает надежду Петрович.

Па-беларуску...

Яркая метафара, нечаканае параўнанне, выпуклы вобраз - мы звычайна заўважаем і цэнім гэта ў тэкстах ды, як правіла, хвалім аўтара - "мастака слова". Але што калі ўся кніга - пярэстае мільгаценне метафараў, лабірынт непраўдападобных параўнанняў і мнагарука-мнаганожна-многагаловая пачварка вобразаў? Гэта вымагае напружання ўспрымання. Гэта выклікае сумнеў у добрым гусце аўтара. Гэта дакладна спадабаецца не кожнаму. Чаму ж усё-такі сяму-таму падабаецца?.. Рэйтынг жа кнігі высокі! Прынамсі, чаму гэта падабаецца мне?..

Таму што я люблю казкі. І "Асада царквы Святого Спаса" ў маёй палаце мераў і эталонаў менавіта казка. Свет, дзе камунікуюць не складаныя рэальныя парадаксальныя людзі, а бяспечныя архетыпы, красуны і звыродцы; сухія метафары яшчэ красуюць налітыя сокамі; нежывыя прадметы спакойна саскокваюць са сваіх месцаў; лёгкі абсурд стварае ўражанне лёгкай (ці цяжкай, тут ужо гледзячы якая казка трапіцца) ступені ахмялеласці і... гэта проста прыгожа.

Колокола во всю ширь раздвигали ночную тьму...

Луна скрипнула на небе. Сияние наполнило ее до краев. На землю пролились новые лучи...

Лунный свет обнаружат на подошвах...

Начали опадать вырезанные в камне листья...

Одетые в вывернутый наизнанку мрак...

"Асада царквы Святога Спаса" залішне прыгожая. Так, што хочацца па-бальшавіцку раскулачыць, экспрапрыяваць, пераплавіць усю гэтую царкоўную (!) карункавую пазалоту на зразумелыя правільныя прызмы і, каб не захапіцца пералівамі бляску, абмяняць на збожжа. А збожжа цягне асацыяцыю, якую ніяк нельга абмінуць - "Апокрыф" Максіма Багдановіча. Гаспадар разумее, што васількі забіраюць сілу ў жыта, але не згодны абыходзіцца без гэтых кропляў красы: "сама краса і ёсць той спажытак для душы" і "нашто каласы, калі няма васількоў". То-бок, вельмі патрэбная суровая рэалістычная літаратура, спажытак наш надзённы і ўсё такое, але ніяк нельга без вось гэтага - проста прыгожа і васількі.

Дык вось "Асада..." - гэта васількі, ды няпростыя, а... Для мяне вяршыня эстэцтва, лішку і выпендрожу - вось гэтае ювелірнае вычварэнства з сапфіраў і золата. Пустазелле з сапфіраў. Мяне такое кранае. Па-багатаму. Усё як у Петравіча.

Невыпадкова ў Петравіча - залататканая Візантыя, якая дзіўнымі шляхамі спадкавання перайшла да славянаў. Чорныя манахі ў золатааздобным храме. Раз усё адно лішкі, чаму б не быць ім, менавіта ў такім месцы, дзе яны бескарысныя, як і мусіць быць мастацтва, дзе яны не ў прыватнай маёмасці, але суседнічаюць з заклікам да аскетызму (парадокс і іронія, мне падабаецца). Экзотыка славянаў, блізкіх і таму, здавалася б, нецікавых, нудных, шэрых... А яны з Візантыяй мераюцца-сватаюцца. Калі не рэчыўным золатам, то прынамсі пляценнем слоўным. "Благолепностью", шматвобразнасцю, упрыгажэннямі. Успамінаюцца царкоўныя стыхіры з дзіўнай гіпертрафаванай вобразнасцю: Багародзіца як дзвярная ручка да Царства Божага, ды вось нядаўна спявалі, як ідзем на Пасху "вясёлымі нагамі". Пасля Петравіча хочацца размаўляць складанымі калькаваннямі з грэцкай: "длинношеие церкви и ширококрылые палаццо", "лепогласные колокола", не хапае толькі славутай "Премногоблагоутробной". Штучная, змушаная мова казачных (бо няісных) візантыйскіх царкоўнаславянаў, "преизобилующая" завіткамі і арнаментам. Грэка-праваслаўныя цяжкія для ўспрымання і асабліва перакладу лішкі, якія не даюць падняцца ўвышкі нашым штодзённым храмавым малітвам, вельмі дарэчна ажываюць у Петравіча (простымі васількамі). І падымаюць у неба царкву Святога Спаса.

В тот день не умер ни один человек на целом свете за пределами Константинополя – этой пылающей звезды, которая, угасая, падала с земли в голубое небо.

Не, Петравіч не адмаўляецца ад сюжэту. Я ж адразу напісала, што гэта казка, мноства казачных хвосцікаў. Калі перайсці на мову вобразаў, гэта макрамэ - віецца, злучаецца ў дэкаратыўныя вузельчыкі, расплятаецца і злучаецца ўжо ў новыя ўзоры. "Многострашный князь видинский Шишман" едзе захапіць царкву Святога Спаса ў Жычы. Візантыйская царыца выношвае ўва сне пазашлюбнага сына і нараджае яго ўва сне ж, але на дзевяць стагоддзяў пазней. Людзі губляюцца ў снах, нараджаюцца ў снах. Усё заблытана, узаемазвязана і дэкаратыўна. Шапкай страшнаму Шышману - жывая рысь! Царква лунае над войскам захопнікаў, падвешаная да нябеснага купала на тонкіх сонечных промнях. У дажджавой хмары можна пракапаць пячоры, каб здабыць крыштальную ваду, на якой застылі сляды безыменнага святога. А рэальнасць?.. А што рэальнасць... З нашых вокнаў даўно не відаць праўдзівую цяпершчыну, толькі несапраўднае светлае мінулае і не менш несапраўдную і нязгорш светлую будучыню. Але жанчына, замураваная ў сваёй аповесці і ўратаваная дзякуючы чароўнаму будаўнічаму адвесу, "ува сне выношвае зачатую надедзею". Калі ўсе словы прыеліся, страцілі смак і аб'ём (я ўжо не кажу пра сэнс, пра яго даўно ніхто не кажа), выцвілі, вытхаліся, захварэлі - можа, так і трэба: перчыць іх, каб гарэлі ў горле, разьдзмухваць, заліваць фарбай, каб затрашчалі і пераліліся, як месяцовае святло, начыняць духмянымі зёлкамі. Можа, цяпер інакш іх не абудзіць?..

Калі вельмі баліць, эскапізм казкі - гэта ўцёкі вязня ці пабег дызерціра (Толкін яго ведае...)?Тыцнуць у рану пальцам... бр-р-р... прасцей пісаць пра забітых птушак і параненыя дрэвы. Проста апісаць напрамую, як забіваюць дзяцей? Дык гэта не "проста": "Жизни лишали даже грудных детей, для уничтожения было достаточно гадливого замечания: Этот ублюдок плачет на греческом!" Чаму магічны рэалізм расцвіў на такіх параненых землях лацінскай Амерыкі і балканаў?.. Відаць, і словы, і рэаліі муціравалі ў гэтай страшнай зоне скажоных, скалечаных сэнсаў, дзе простых словаў даўно бракуе.

Пыль, сор, листья, веточки, какое-то "ничто", все, что принес с собой поход многочисленного болгарского и куманского войска, обрушилось на семь веков спустя, на чью-то уверенность, что знания конечны, а времена разделены четкими границами.

Час пераблытаны, як ніткі макрамэ. Ты вызіраеш з таго самага вакна і трапляеш то ў свежы, навюткі ранак тысячагадовай даўніны, то ў футурыстычны, не пазнаны з першага позірку апакаліптычны пейзаж. "За прошлое дают будущее, будущее меняют за некогдашнее!" Адна вайна – ці ж гэта не любая вайна?.. Асада Жычы, асада Канстанцінопаля, асада Бялграда... Бежанства ці не адно і тое?.. У галаве бясконцай калоны выгнаныя з Раю Адам ды Ева, у сярэдзіне сербы ўсіх войнаў, а ў канцы... а канца няма. Гісторыя - расквечаная казка для кагосьці. "Сустрэча аповесці і гісторыі" - для Петравіча, сустрэча рэальнага і надуманага. Чаму б і яму не прыдумаць сваю казку?.. "Раскрылось слово - и вот стал свет" - піша Петравіч казку пра праўду. "Значения остались свежими" - выношвае надзею Петравіч.

Целые специальные службы занимались тем, что вырезали, перекраивали и заново монтировали идиллические, залитые солнечным светом отечественные пейзажи. За границей за большие деньги закупались, вообще-то бесплатные, проспекты преуспевающих корпораций, каталоги фирм, производящих высокотехнологичную продукцию, рекламные образцы лучшей жизни и другие искусно дизайнированные изображения. Большой спрос был на грубо отретушированные иллюстрации и хвалебные сочинения в стихах и прозе, взятые из учебников о здоровом народном прошлом. Расходовались кипы блестящей фольги из какого-то далекого будущего. Счастье было совсем близко, рядом с каждым, нужно было только протянуть руку и зачерпнуть из этого изобилия. Между тем, стоило прислониться лбом к какому-нибудь из этих фальшивых видов за стеклом, и человека настигала гибель.

Не просыпайся, не делай напрасными мои усилия.

Лишь изредка, и притом со всей возможной осторожностью, приходят сюда по необычному делу монахи из монастыря Бане – они набирают здесь для своих келий немного опавшей тишины.

Объясни нам, старейшина, зачем ты поднял нас так высоко над землей, а к небу ничуть не приблизил?!

– Другим для острастки отправьте-ка их в «ничто»!– Нет, господин наш, только не это! Пусть нас разорвут на куски, привязав к четырем кобылицам, пусть изрубят саблями, пусть задушат золотистые куницы! Заклинаем тебя всем, что тебе дорого, господин, смилуйся над нами, несчастными, накажи нас одной только смертью! – рыдая, умоляли шпионы.Напрасно. Тот, чьей обязанностью в походах были казни, тут же двинулся от воина до воина, поднося к каждому пустой открытый мешок. И каждый, независимо от высоты своего положения, обязан был сдать все, что ему было известно о несчастных. Все. До последнего звука. Включая то, кем были их родители, какого цвета у них глаза, имеются ли родинки, над чем они смеялись на привале в лесу, что и где им снилось, кто в Видине ждет их возвращения… Наложницы из носилок добавили кое-что об их мужской силе, любовном трепете, даже вздохах. Собрали все. Совсем все. А сверху положили и сами их голые имена. Теперь больше никто не имел права упомянуть о них ни звуком.После того как палач собрал в мешок все, что можно было сказать об осужденных, он набил туда веток и сухих листьев. Потом искрой подпалил трут и тоже сунул его в мешок. Еще влажное от соприкосновения с губами содержимое мешка сначала голубовато тлело. Казалось, писклявым шипением и потрескиванием оно продолжало беспомощно сопротивляться даже тогда, когда огонь стал разгораться. Наконец все вспыхнуло ярким пламенем, после чего и последнее упоминание о злосчастных превратилось в пригоршню молчания. Это и было оно. Это было «ничто».