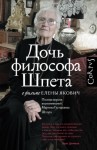

Цитаты из книги «Дочь философа Шпета в фильме Елены Якович. Полная версия воспоминаний Марины Густавовны Шторх» Елена Якович

14 ДобавитьВ 1922 году, когда из России были изгнаны лучшие ее умы, выдающийся русский философ Густав Шпет отказался покинуть страну на так называемом «философским пароходе». В 1937-м он поплатился за это жизнью. Его младшая дочь Марина родилась в 1916-м. На ее долю выпали все тяготы эпохи, но два десятилетия рядом с отцом она вспоминает как праздник. Ученик Гуссерля, блестящий мыслитель, эрудит и неподражаемый собеседник, Шпет дружил с Андреем Белым, Качаловым, Москвиным, Балтрушайтисом, Щусевым,...

Хотя вот Алексей Федорович Лосев, несмотря на арест и на то, что был в лагере на стройке Беломорканала, остался в философии. Но вообще, всем философам пришлось тогда стать в той или иной степени марксистами. Папа же говорил, что марксизм – это совсем не философское учение. В крайнем случае мировоззрение, но не наука.

«Ты же хорошо знаешь немецкий. Почему ты так часто лазаешь в словарь?» Он говорит: «А как же иначе? Я не только в один словарь лазаю, а с одним словом во много словарей!» Я говорю: «Почему?» – «Мало знать слово. Я, может быть, знаю два-три его значения, а может, их у него восемь? Поэтому на всякий случай надо смотреть во все словари, проверять даже те слова, которые я хорошо знаю».

«Стихи не должны читать артисты. Стихи должны читать поэты».

Едины – мы, лишь дышим разно — И мы измерили все сны — И всплеск ничтожного соблазна Нам не заменит глубины…

На втором этаже жила Елена Константиновна Малиновская, которую называли «красным директором» Большого театра. Сейчас это дико представить, но после революции встал вопрос: можно ли отменить балет в России и быть или не быть Большому театру? Всерьез обсуждалось его закрытие. И Малиновской пришлось доказывать – именно в этой формулировке, – что оставлять хотя бы на год пролетариат Москвы без Большого театра недопустимо.

Книга получилась о том, как изгоняли интеллект из России. И о том, как он сопротивлялся доступными лишь ему, интеллекту, способами.

В том числе – памятью культуры.

Отец ушел из моей жизни, когда мне было двадцать лет. Мама ушла, когда мне было сорок лет. Когда я стала больше интересоваться семейной историей, уже никого не было.

Уже не от него я узнала, как это было с «философским пароходом»; что это была реальная замена смертной казни изгнанием, задуманная Лениным и осуществленная Дзержинским; как составляли списки, приходили домой с обыском и арестовывали людей, которыми гордилась Россия; как их сажали на поезда и везли из Москвы и других городов в Петроград, откуда на немецких торговых судах осенью 1922 года отправляли в Германию, в Штеттин; и как они давали подписку, что если надумают вернуться, их расстреляют. Так уехали Франк, Трубецкой, Бердяев, С.Н. Булгаков, Ильин, Лосский, составлявшие среду и цвет зарождавшейся русской философии. Еще раньше покинул Россию Лев Шестов.

Совсем я была еще маленькая и как-то папу спросила: «Папа, а что такое – философия?» Он засмеялся и говорит: «Как бы тебе объяснить? Философия – это наука о науках». Я уточнила: «Значит, самая главная наука?» Он: «По-моему, да». И так у меня это и осталось на всю жизнь в памяти. Философия – самая главная наука. За философию с ним и расправились.

... папа знал девятнадцать языков, и после долгих ходатайств ему все-таки разрешили заниматься переводами, правда, «при обеспечении надлежащего идеологического руководства». И никакой философии!

Когда я добралась до Новосибирска, оказалось, что и в Новосибирске нет билетов до Томска. Целый день я провела в вокзальной толкучке. И до сих пор помню, что маме написала: «Насколько я по литературе любила русский народ-богоносец, настолько он оказался невыносим в жизни!».

И действительно, папа отличался необыкновенным остроумием и совершенно не мог пропустить какого-нибудь шутливого или двусмысленного слова, если его можно было как-то обыграть или переделать по-другому. Например, я помню, с папиной легкой руки пошло по всей Москве, что Бердяев, известный философ, – Белибердяев. Папа мне даже объяснял: «Ну, он же больше литератор, чем философ. Поэтому он Белибердяев». А своего друга профессора Павла Сергеевича Попова, отличавшегося обстоятельностью речи, он называл «скукиным сыном».

Папа очень хорошо читал вслух, особенно стихи. Часто читал дома, а мы слушали. Зажигали камин, садились на ступеньки лестницы, которая вела в его кабинет, а он сидел внизу за своим большим письменным столом. Получался греческий амфитеатр. И вот когда он начал переводить, то читал нам большие куски своих переводов из Байрона и Шекспира, но иногда и прозу. Рассказывал всякие комические случаи из переводческой практики. Например, вместо «нижегородской дороги» однажды перевели: «Поехал по нижней дороге города». А как-то он редактировал английский перевод «Анны Карениной» для английского издательства, столько оттуда всяких смешных ляпсусов приводил…

Я помню, как он переводил «Тяжелые времена» и «Холодный дом» Диккенса, мистерии Байрона, писал примечания к «Ярмарке тщеславия» Теккерея… Из Шекспира он перевел «Макбета» и сам мне говорил, что будет переводить «Юлия Цезаря», но это уже не пришлось.

"Я помню, что мой четырехлетний сын Алеша очень плакал и боялся, когда были бомбежки. А я ему сказала: «Зато, знаешь, когда много бомбят, то бывает и много осколков. Завтра мы пойдем на улицу и станем собирать всякие интересные штуковины». И после этого он стал любить бомбежки".

У нас в России или ангел, или аист, никто же не рожал!