Американка Селин поступает в Гарвард. Ее жизнь круто меняется – и все вокруг требует от нее повзрослеть. Селин робко нащупывает дорогу в незнакомое. Ее ждут новые дисциплины, высокомерные преподаватели, пугающе умные студенты – и бесчисленное множество смыслов, которые она искренне не понимает, словно простодушный герой Достоевского. Главным испытанием для Селин становится любовь – нелепая любовь к таинственному венгру Ивану…

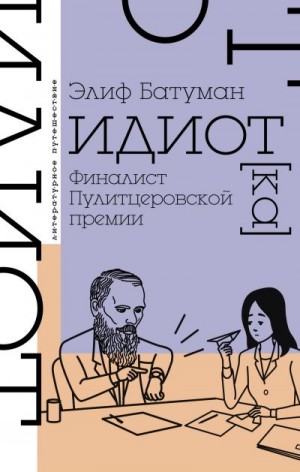

Элиф Батуман – славист, специалист по русской литературе. Роман «Идиот» основан на реальных событиях: в нем описывается неповторимый юношеский опыт писательницы. Высоко оцененный критиками, роман был назван лучшей книгой месяца по версии New York Times Book Review. В 2018 году «Идиот» вошел в список финалистов Пулитцеровской премии.

Да простят меня любители романа Элиф Батуман «Идиот», но мне было безумно скучно и нудно читать этот роман. Ухудшило ситуацию то, что я читала эту книгу в электронном варианте (хорошо что я не купила в бумаге, а хотела) и она растянулась у меня на 1200 страниц. Чтобы не поднимать в дальнейшем этот вопрос, скажу сразу, что мне не понравилось. Я люблю бытовые романы, если при этом есть какое-то напряжение и интрига. Например «Супермаркет» меня восхитил тем, что мне было интересно, справится ли герой с тем хаосом, что творился и выведет ли в итоге торговые точки на высокий уровень. Здесь же нет ничего кроме бытовухи. Нам описывают абсолютно всё. Как героиня ложится спать, что она ест, как накладывает макияж, как делает домашнее задание и о чём она думает. Но как же всего этого было много, меня это всё давило и я откровенно задыхалась под грузом материала. Однако, я знаю почему этот роман популярен во многих странах и может запасть в душу. Потому что героиня учит русский язык, интересуется русской культурой и всё это адекватно и без всего этого политического подтекста.

Действие романа разворачивается в 1995-м году, когда студенты ещё только начинают осваивать мир интернета. Селин поступает в Гарвард и хочет стать писательницей. Но если говорить прямо, то она сама не знает чего именно она хочет, поскольку её интересует и математика, и химия, и физика (во всяком случае с друзьями с других факультетов она спокойно общается и они вполне нормально друг друга понимают в этих вопросах), и искусство, и музыка, и кинематограф, и литература. Поэтому, помимо курса американской и зарубежной литературы она так же выбирает изучение русского языка. Скажу сразу, что группа ей подобралась разномастная, она сама турчанка, так же в группе был Иван, парень из Венгрии, а так же Светлана из Сербии. И всех их объединило стремление преодолеть языковые барьеры и разобраться в языковой структуре. Да и не только в общении, но и вообще в жизни. Поэтому весь текст это нескончаемые разговоры и обсуждения пройденного материала и просто «за жизнь».

И как раз Иван из Венгрии и Светлана из Сербии оказывают на неё влияние. Иван для Селин очень схож с персонажем рассказа «Нина в Сибири», который им давали на занятиях русского языка, потому что он часто путешествует и для них переписка в интернете является возможностью контактировать с ним. Это же мотивирует её отправиться в Венгрию на практику, чтобы преподавать английский школьникам. Одновременно с этим Светлана предлагает ей побывать в Париже и узнать для себя что-то новое. Думаю, не сложно догадаться, что Иван стал объектом любовных размышлений героини, но так же легко догадаться о том. что эти отношения никуда не приведут, потому что у них разные цели.

Роман о поиске себя и попытка найти ответы в знаниях. Но, знания не могут дать ответы на все вопросы, да и мне не интересно следить было за терзаниями героини. Однако, это мне напомнило о человеке, которого я смотрю постоянно. Девушка интересна тем, что она очень любит Россию и русскую культуру, а так же читает много книг в направлении нон-фикшн.

Да простят меня любители романа Элиф Батуман «Идиот», но мне было безумно скучно и нудно читать этот роман. Ухудшило ситуацию то, что я читала эту книгу в электронном варианте (хорошо что я не купила в бумаге, а хотела) и она растянулась у меня на 1200 страниц. Чтобы не поднимать в дальнейшем этот вопрос, скажу сразу, что мне не понравилось. Я люблю бытовые романы, если при этом есть какое-то напряжение и интрига. Например «Супермаркет» меня восхитил тем, что мне было интересно, справится ли герой с тем хаосом, что творился и выведет ли в итоге торговые точки на высокий уровень. Здесь же нет ничего кроме бытовухи. Нам описывают абсолютно всё. Как героиня ложится спать, что она ест, как накладывает макияж, как делает домашнее задание и о чём она думает. Но как же всего этого было много, меня это всё давило и я откровенно задыхалась под грузом материала. Однако, я знаю почему этот роман популярен во многих странах и может запасть в душу. Потому что героиня учит русский язык, интересуется русской культурой и всё это адекватно и без всего этого политического подтекста.

Действие романа разворачивается в 1995-м году, когда студенты ещё только начинают осваивать мир интернета. Селин поступает в Гарвард и хочет стать писательницей. Но если говорить прямо, то она сама не знает чего именно она хочет, поскольку её интересует и математика, и химия, и физика (во всяком случае с друзьями с других факультетов она спокойно общается и они вполне нормально друг друга понимают в этих вопросах), и искусство, и музыка, и кинематограф, и литература. Поэтому, помимо курса американской и зарубежной литературы она так же выбирает изучение русского языка. Скажу сразу, что группа ей подобралась разномастная, она сама турчанка, так же в группе был Иван, парень из Венгрии, а так же Светлана из Сербии. И всех их объединило стремление преодолеть языковые барьеры и разобраться в языковой структуре. Да и не только в общении, но и вообще в жизни. Поэтому весь текст это нескончаемые разговоры и обсуждения пройденного материала и просто «за жизнь».

И как раз Иван из Венгрии и Светлана из Сербии оказывают на неё влияние. Иван для Селин очень схож с персонажем рассказа «Нина в Сибири», который им давали на занятиях русского языка, потому что он часто путешествует и для них переписка в интернете является возможностью контактировать с ним. Это же мотивирует её отправиться в Венгрию на практику, чтобы преподавать английский школьникам. Одновременно с этим Светлана предлагает ей побывать в Париже и узнать для себя что-то новое. Думаю, не сложно догадаться, что Иван стал объектом любовных размышлений героини, но так же легко догадаться о том. что эти отношения никуда не приведут, потому что у них разные цели.

Роман о поиске себя и попытка найти ответы в знаниях. Но, знания не могут дать ответы на все вопросы, да и мне не интересно следить было за терзаниями героини. Однако, это мне напомнило о человеке, которого я смотрю постоянно. Девушка интересна тем, что она очень любит Россию и русскую культуру, а так же читает много книг в направлении нон-фикшн.

Чем больше времени проходит после прочтения этой книги, тем больше начинаешь ее ценить. Некоторые пишут, что она скучная, что ее сложно читать, ведь она кажется составленной из сделанных в свободную минутку записей, эссе на пару страниц вперемежку с секундными наблюдениями, как будто записанными на салфетке в ресторане. Мне кажется, тут важно, попал ли ты с этой книгой на одну волну.

Меня книга с самого начала заразила своим юмором. Главная героиня, стулентка первого курса, американка турецкого происхождения Селин с завидной проницательностью подмечает нелепости в себе и в том, что происходит вокруг. А нелепостей хоть отбавляй, ведь она пришла в университет с надеждой, что ей расскажут не много и не мало, как устроена жизнь. Она ищет ответы на курсах психологии, лингвистики, искусства, русского языка, но реальная жизнь постоянно ставит перед ней факты и задачи, перед которыми наука бессильна.

Читая эту книгу, мы вместе с героиней постоянно сталкиваемся с ограниченностью коммуникации, невозможностью передать другому человеку свои мысли и чувства. Это в какой-то мере попытка соединить теории о коммунакации и культуре с реальной жизнью, в какой.то мере книга о становлении человека в мире, где другие люди стоят за непроницаемой завесой языка.

Блогер стайл

Роман о любви, языке и взрослении. Так можно было бы охарактеризовать книгу (это правда роман?) Элиф Батуман и на этом закруглиться.

Но это все слишком абстрактно, не передает особенностей молодой американской прозы. Поэтому следует, наверное, сказать как-то поподробнее.

Начнем с любви. Это то немногое, что осталось в книге от традиционного романа, потому что с взрослением, реально, в книге не очень. Какое может быть взросление за год оранжерейной жизни?

Итак, старый манок для широкого круга читателей. Чтобы было что пожевать от первой страницы до последней.

Есть, конечно, некоторая нарочитость в этом сюжете. Хотя… Любовь то тут не простая, а современная.

В чем специфика? А в том, что она прочно связана со страхом и неуверенностью. Это, пожалуй, преобладающие чувства. Причем с обеих сторон. В принципе, вроде бы, ничего нового. Как говорится, "плавали, знаем". Но вот чтоб линия неопределенности стала преобладающей, я замечаю едва ли не впервые. Классическая ситуация наоборот характеризуется пониманием происходящего. Есть предмет интереса, а значит и терзания разного рода по этому поводу - стратегия и тактика взаимодействия, этика и этикет, приступы естественного самолюбия и элементарного чувства самосохранения (заманит и обманет).

Здесь же все проблемы возникают в связи с обрушением классического любовного антуража. Господствует атмосфера неясности и неопределенности. Героиня не слишком хорошо понимает себя, и не менее туманно воспринимает окружающее. «Как я могу скучать по нему? Ведь я его даже не знаю».

Вряд ли такого рода четкость реально присутствовала сто или двести лет тому назад. Суть в том, что ее никогда и не бывает. Четкость заменялась волевым усилием. Садилась Татьяна и катала письмо Онегину. Ее распирало желание спросить: «Слышь, Жэка, как ты думаешь…?».

Стремление к совершению действия перевешивало все условности. Была ли любовь, не было, иногда, действительно, не разберешь. Но было стремление определиться, интуитивное понимание того, что проблема должна быть решена. Надо проставить галочку, и пойти дальше, вдвоем или так.

Ныне подобного стремления нет. Ситуация пускается на самотек, решение откладывается. Не потому что есть условности, а потому что она не схватывается как таковая. Здесь не видится проблемы. Есть непонятный дискомфорт, растягивающийся на довольно продолжительное время.

Что тут сказать… Даже не знаешь, как такого рода «конфликт» может разрешиться. Раньше все заканчивалось триумфом воли, или сознания. Решение несколько в духе сталинского премиального реализма – перековка, перевоспитание и т.д. Поэтому так разрешить основной конфликт современной любви («действительно, что-то происходит, или это типа, постмодернизм какой-то?»), как бы, неправильно, не в духе эпохи.

Но нездоровость происходящего очевидна - индивид настолько углубился в себя, что дошел до полной атрофии воли, познания и апатии даже в таком принципиальном вопросе. Неудивительно, что за всем этим маячит призрак бесплодности и безрезультатности.

Но откуда такие сложности?

Можно ответить в духе русской классики – горе от ума.

Язык из средства раскрытия сущностей превратился в инструмент их кодирования. Чем больше мы узнаем, тем меньше понимаем. Наука дышать словами (лингвистика, за освоение которой взялась героиня Батуман - Селин), занимает выработкой углекислого газа. Какая ж тут может быть атмосфера общения?

Так в других дисциплинах – рассказ об обучении в колледже и посещении занятий героиней в первой части демонстрирует: обилие фактов и утверждений ведет к еще меньшему пониманию происходящего.

Мы так гордились тем, что поняли, что все непонятно, что возвели неопределенность в культ познания и образования. Теперь нельзя показать себя дураком. Если ты в чем-то разбираешься, это значит, что ты невежда. Данный вывод имеет и социальные последствия, «да ты батенька, идиот, что с тобой разговаривать!»

Диагноз ставится в романе мимоходом, в переписке здешних Евгения и Татьяны, Ивана и Селины:

«Не понимаю, почему если просто поздороваться или даже побеседовать друг с другом, эти слова обратятся в банальность. Ты говоришь, у тебя нет настроения для несущественных премудростей. Но несущественные премудрости – это единственное, что создает разницу между чем-то особенным и огромной грудой мусора, плывущего через вселенную».

Знание и становится в романе этим айсбергом мусора, вместо того, чтобы в статусе «несущественных премудростей» служить водоразделом между тем, что заслуживает внимания и тем, что нет. Из средства практического оно превращается в самодостатчное и игровое. Чем больше знает Селин о языке и общении, тем более неопределенным становится мир, тем труднее взаимодействовать с ним и другими людьми.

Поначалу обнаружение сложности и туманности становится поводом для упражнения в остроумии. Книга Батуман вообще блещет юмором. На первых порах кажется, что Батуман возвращает реальности игровой характер. Все сверкает и серебрится. Но с течением времени это веселое несовпадение становится обременительным.

Квинтэссенцией абсурда становится эпопея «Нина в Сибири», совершенно дикие тексты для изучения русского языка, с которыми сталкивается Селин («Я еду в Новосибирск, в колхоз «Сибирская искра»). Грамматика демонстрирует безразличие к логосу, языковая реальность к истине. «Мы все на занятиях по русскому говорили: у меня пять братьев». Это при том, что преподаватель на следующем занятии раз за разом пишет на доске в аристотелевском духе: мы говорим, что снег белый, потому что он белый.

Мир университета, в котором разворачивается жизнь Селины в первой части – по сути такой же театр абсурда.

Впрочем – роман Батуман, не только слепок университетской жизни, не только насмешка над современной «наукой» и американской системой образования, которая подобно медведю в сказке про вершки и корешки, всегда попадает впросак. Так живет весь мир. Вдвойне печально найти на страницах книги отголоски наших недавних книжных медийных конфликтов (эпизод дискуссии Селин с преподавателем на семинаре по испанскому авангарду).

- А как же портреты?

- Портреты?

- На портретах мы тоже видим только голову без туловища. Но никто не думает, будто человеку на портрете отсекли голову.

- Греки и римляне пришли бы в ужас, увидев подобную голову без тела.

Оказывается, среди нас есть и греко-римляне, чье представление об эстетике несовместимо с «обрубками» и индивиды, полагающие, что любое изображение части тела обязательно наводит на мысли об ампутации.

Селин интересно все, и этот чистый незамутненный эрос познания, заочное восхищение мудростью, святая простота приводит к тому, что в поисках ясности, она забредает в дебри и чащобы образованщины.

«Идиот» - своего рода изнанка романа Отессы Мошфег «Мой год отдыха и релакса». Там пустота современности оттеняется изоляцией героини. Здесь – вовлеченностью Селин в процесс ее генерирования, в перебирание знаниевого мусора, транслируемого в лучшем учебном учреждении, на высшей ступени образования, лучшими представителями научной элиты.

Из всей этой катавасии можно было бы сделать элементарный вывод – наша жизнь движется вперед не за счет знания, а за счет непонимания, приблизительности. Миру знания договаривающегося до невнятицы можно противопоставить классический мир простецов, людей не сильных в теории, зато демонстрирующих успех в житейском смысле.

Вторая, «будапештская», часть книги может быть с легкостью вписана в накатанную в литературе схему противопоставления простой жизни всяким там заумностям. Селина и сама стоит как-то ближе к разного рода усомнившимся в верности правды научного человека Макарам.

Но если любовная классика, еще как-то вписывается в текст, то конструкция с противопоставлением жизни настоящей и надуманной выглядит чем-то искусственным, уступкой традиционной схеме романа.

Простой жизни, вряд ли, соответствует блогерский стиль всего романа, легкомысленное щебетание Батуман, переходящее с неизбежностью в трепотню. Книга могла бы быть страниц на сто корче.

Другая проблема состоит в том, что роман Батуман по существу завершается где-то на отметке «пройдено 60 % текста». На этом отрезке становится, ясно, что язык создает ложную реальность, а рассказ о шахматном автомате «Турок» подводит читателя к выводу, что за всей этой хаотичной отчужденной языковой реальностью, все равно скрывается дергающий, словно в пляске святого Витта, за смыслы и слова человек.

Но на этом перечень претензий к книге Батуман, которая выглядит сперва почти совершенной, глубокой и увлекательной, не заканчивается.

Продвигаясь все дальше вглубь, поневоле начинаешь задавать себе вопрос: а чем роман «Идиот» отличается от предыдущей книги «Бесы»?

Принципиальные различия неочевидны. Там содержание складывалось практически из того же самого материала– университетская жизнь, потом поездка. Не в Венгрию, а к нашим друзьям из Средней Азии. Но какая по большому счету разница. Все, что есть в «Идиоте», мы уже успели постигнуть в «Бесах» - тупость науки и образования, прелесть и забавность реальной жизни. Прикручена лишь философия языка и эпохи, но это план идейный, концептуальный (да такой, что можно уместить в одно финальное предложение «Идиота»), событийно же – изменений мало. Короче дубль два, что-то вроде того, как делает игровая индустрия. Легкие изменения, графика получше, а по сути тот же товар продан нам по второму кругу.

Можно также задуматься, а что такого в «Идиоте» романного. Оттого, что рассказчице прикрутили вымышленное имя, романности, как я полагаю, особо не приросло. Батуман играет на модном ныне диффузном состоянии выдуманного и документального, перенося вес с одной ноги на другую. Но здесь опять расхождение с симпатиями к «несущественным премудростям». Художественное отделяет мусор от существенного, документальное напротив, собирает все в кучу. Блогерский стиль, к которому прибегает Батуман, не позволяет ей нормально структурировать изложение и она начинает грузить читателя такими подробностями, которые уместны на интернет–страничке, а вот в тексте романа можно было бы опустить. «Идиот» поэтому бочком бочком окончательно сваливается в верхоглядство. Куда кто пошел и как прошел день героини, нам глубоко наплевать, мы ведь купили книгу, а не подписались на блог.

Права писавшая о романе Батуман Лиза Биргер. Здесь нет телесности. Ну да. А откуда ей взяться, если пространство романа скорее виртуально представляет собой почти что пост в сети, травелог?

Художественное если и присутствует в «Идиоте», то прежде всего как ошибка. Селин 18 лет, а интеллектуально она развита не по годам. Рассуждения, не девочки, не мужа, но порядком поднаторевшей в интеллектуальной области особы забальзаковского возраста. Виртуальная аватарка автора, желающего выглядеть помоложе.

Завершая можно сказать, что, вполне возможно по замыслу автора в «Идиоте» читатель должен был совершить "путешествие из Петербурга в Москву", из кампуса в «пампасы», из виртуальности в реальность. Однако, как уже было сказано, выше вторая часть книги не выглядит обязательной к прочтению. Осудив виртуал, сама Батуман так и не может выбраться назад в реальную жизнь, к самим вещам. Будучи недовольна неопределенностью и хаосом современности, она черпает вдохновения только в ней, чувствует себя органично только в нездоровой университетской среде, и (пока?) не может предложить другой альтернативы.

Всякий раз, когда я пыталась указать венграм на удивительную схожесть некоторых моментов в турецком и венгерском, они отказывались верить, что речь может идти о грамматике, и заводили разговор о заимствованных турецких словах – типа «кнут» и «наручники». На самом же деле кнут действительно описывался похожими словами (kirbaç и korbács), а вот турецкое слово kelepçe (наручники) в венгерском означало «ловушку», тогда как венгерское bilincs (наручники) в турецком означало «сознание». Не знаю, можно ли делать из этого какие-то выводы, но то, что сознание может стать ловушкой – это наверняка.

Она спросила, сколько мне лет. Что-то пробежало по ее лицу.

– А мне двадцать шесть, – произнесла она, словно это – плохая новость, которую ей сообщили только что. – Но на свой возраст я себя не чувствую.

– А на какой чувствуешь?

– На девятнадцать – как ты.

Но для меня девятнадцать тоже казалось слишком много – я некоторым образом ощущала отчужденность от себя самой. Мне пришло в голову, что понадобится еще год – а то и все семь, – прежде чем я научусь чувствовать себя на девятнадцать.

Я поймала себя на том, что вспоминаю, как в детском саду воспитатели показывали нам «Дамбо» и как я впервые поняла, что все дети в классе, включая даже главных задир, болеют против мучителей Дамбо. Вновь и вновь они хохотали и аплодировали, когда Дамбо добивался успеха или когда что-то нехорошее случалось с его врагами. Но ведь это же вы, – думала я про себя. Как они могли не видеть? Они не понимали. Эта истина меня поразила, я была ошеломлена. Все считали себя Дамбо.

Я потом неоднократно наблюдала это явление. Даже самые гадкие девчонки – из тех, что организуют тайные клубы для травли других, одетых победнéе, – даже они всегда с восторгом наблюдали триумф Золушки над ее сводными сестрами. Они ликовали, когда принц ее целовал. Они, очевидно, не только считали себя благородными и добродетельными, но еще и хотели любить и быть любимыми. Возможно, в отличие от меня, быть любимыми не всеми подряд. Но с тем самым человеком они были готовы вступить в отношения, основанные на взаимной нежности. Значит, «Дисней» неверно изображал злодеев, поскольку те у него всегда были злыми, очень этим кичились – и никого не любили.

В книжном, пока Светлана сравнивала разные издания «Беовульфа», я принялась листать набоковские «Лекции по литературе», и мое внимание привлек пассаж о математике. По словам Набокова, когда древние люди изобрели математику, это была искусственная система, призванная внести в мир порядок. Потом, в течение многих веков, по мере того как эта система становилась всё более изощренной, «математика вышла за исходные рамки и превратилась чуть ли не в органическую часть того мира, к которому прежде только прилагалась… произошел переход к миру, целиком основанному на числах, и никого не удивило странное превращение наружной сетки во внутренний скелет».[20]

Всё, о чем я узнала в школе, вдруг встало на свои места. Я увидела, что Набоков абсолютно прав – и прежде всего он прав, указывая, что сначала возникли отвлеченные вычисления, а их способность описывать реальность стала понятна лишь позднее. Греки придумали эллипс, разрезая воображаемые конусы для решения стереометрических задач, и только столетия спустя выяснилось, что форму эллипса имеют орбиты планет. Вавилоняне – или кто-то еще – создали тригонометрию за много веков до того, как люди узнали о синусоидальной форме звуковой волны. Сначала Фибоначчи придумал создать числовую последовательность, складывая числа с предыдущими в ряду, и только позднее заметили, что в ней зашифрованы спирали семян подсолнуха. А вдруг математика объясняет устройство всех вещей – не только принципы физики, а всего на свете?

На испанских занятиях мы посмотрели гневный фильм на баскском и грустный – на галисийском. Преподаватель сухим тоном объяснил, что пейзажи в Галисии – невыносимой красоты, что там всегда идет дождь, что там много замков, петроглифов и кромлехов, и что побережье там – чистый камень, как в Ирландии. Галисийцы интровертны, смиренны и меланхоличны, на вопрос они нараспев отвечают вопросом, и еще они играют на «примитивных волынках» под названием gaita galega. В языке у них восемь восходящих и нисходящих дифтонгов – ai, au, eu, ei, oi, ui, ou и iu. «Галисийская троица» – это корова, дерево и море; да галисиец и сам – крылатое дерево; он улетел, невзирая на корни.