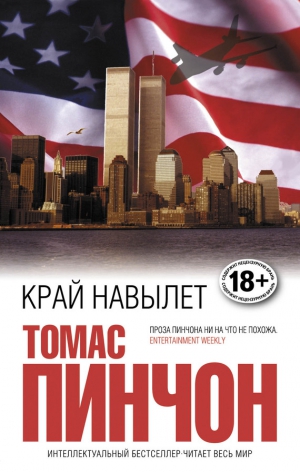

Изданный в 2013 году «Край навылет» сразу стал бестселлером: множество комплиментарных рецензий в прессе, восторженные отзывы поклонников. Пинчон верен себе – он виртуозно жонглирует словами и образами, выстраивая сюжет, который склонные к самообману читатели уже классифицировали как «облегченный».

В основе романа – трагичнейшее событие в истории США и всего мира: теракт 11 сентября 2001 года.

По мнению критики, которая прочит Пинчону Нобелевскую премию по литературе, все сошлось: «Самый большой прозаик Америки написал величайший роман о наиболее значимом событии XXI века в его стране».

По обе стороны края

Второй роман Томаса Пинчона «Выкрикивается лот 49» вышел в 1966 году. Восьмой роман - «Край навылет» появился в 2013. С разницей в сорок семь лет. Это почти сорок девять! Не дотерпел, но, взаправду, не стоило ждать два лишних года. И без этого видно, что Bleeding Edge – изящный поклон автора своему же «Лоту 49» почти полувековой давности, его улучшенная и расширенная версия. Только вместо Лос-Анджелеса – Нью-Йорк, вместо Эдипы Маас – Максин Тарнов, вместо загадочной подпольной почтовой службы Тристеро – мрачные нехоженые тропы тёмного интернета и глубокой паутины.

Чтение в случае Пинчона – это всегда работа. И от чтения такого надо отдыхать, ибо информация в романе сплетена в очень тугую пружину, практически в rar-архив, который, как пилюля, раскрывается и начинает полноценно действовать лишь некоторое время спустя после чтения. В итоге после усваивания пятидесяти страниц «Края навылет» кажется, что осилил по крайней мере страниц двести. Больше всего это похоже на «Криптономикон» или «Ртуть» Нила Стивенсона (с поправкой, естественно, на то, что Стивенсон и сам вышел из пинчоновской шинели), только у него все романы – это просто учебники в несжатом виде, а в «Крае навылет» действует как раз уже упомянутый архиватор: весь антураж его состоит из мнемонических слов-запоминалок и каждое такое словечко раскрывается постфактум в вереницу образов и предложений, делая мир романа гораздо чётче и объёмнее. И если после информационного изобилия текстов Стивенсона или, к примеру, инфернальных метаний Аксёнова в «Ожоге» приходилось отдыхать и «утрясать» прочитанное каждые сто-сто пятьдесят страниц, то с «Краем навылет» такое нужно делать через каждые страниц пятьдесят.

Одна из трактовок названия даётся сразу же на первой странице: дети перед школой катаются на самокатах «Бритва» - Razor scooters – «поэтому к списку того, чего надо беречься, добавь наскок катящего алюминия». И так почти всю первую сотню страниц – Пинчон держит в напряжении, заставляя обращать внимание на каждую мелкую и на первый взгляд незначительную деталь, почти на каждое слово. Этими деталями и словами он конструирует целое пространство: на первых нескольких страницах воссоздана целая нью-йоркская улица, и делает это Томас Рагглз, не в пример уважаемым классикам, несколько по-иному, нежели прочие корифеи пера. Пинчону нужно, чтобы после первых страниц романа у его читателя возникла в голове модель совершенно определённой улицы, а не какой-то там улочки, которая у каждого будет выглядеть по-своему. Поэтому он использует нестандартную, нетрадиционную и неприлизанную лексику для её, улицы, описания, когда любой мусорный пакетик или цветочек не гнусно исключаются из виду традиционным «all prose must be spare and true», а переливаются всеми красками, мельтешат и заигрывают с читателем. Читатель, запутанный и смущённый таким лексическим подходом, начинает сильнее вгрызаться в текст, чтобы понять, о чём вообще идёт речь и – вуаля! – тем самым он отбрасывает укоренившиеся, рефлекторные, одинаковые для всех предыдущих в его жизни авторов заготовки восприятия прозы. И начинает конструировать эту заготовку, следуя указаниям Пинчона, по его правилам. Это действительно сложно и здорово и заставляет клетки мозга взбодриться и работать, вылезти из однообразного анемичного болота традиционного нарратива. Чтение – это работа. И если не готовы поработать головой – лучше не суйтесь.

«Край навылет» создаёт удивительную слегка агрессивную фактуру текста – примерно как если бы шёлк заменить грубым картоном. Помните хоть пару предложений из «Войны и мира» про встречу Болконского с дубом – отрывок, который все в школе учили наизусть? Нет? То-то же. А «Варкалось. Хливкие шорьки пырялись по наве…» помните? Уверен, в три ночи разбудить каждого – от зубов отскочит первая строфа, а то и обе две (взгляните, сколько у него переводов, кстати). Кэрролл постарался и встроил в наши детские головы этот стишок, который невозможно забыть благодаря его нестандартной лексике, и по нему мы можем восстановить чуть ли не все события обоих романов про Алису. И перевод на русский тут играет не последнюю роль.

Переводчик «Края навылет» Максим Немцов всегда учит читателя работать напрямую с текстом, а не с впечатлением от него. Текст – это плоть, а не дух нисходящий. Суть переводов Немцова не в том, чтобы обрусить текст и подогнать его под рамки русскоязычного читателя, а в том, чтобы выдавить из нас полуазиатского читателя и все его великорусские амбиции, сделать нас на недельку-другую американцами по образу мышления, чтобы мы могли воспринимать текст и описанные в нём реалии как аборигены, а не как дяденьки, читающие в газете про загнивание капитализма. Поэтому NYC трансформируется в ГНЙ, а NYPD – в УПНЙ. Именно так их видят американцы. Отсюда все «Катящиеся камни», «Мырг-182» и «Пушки-с-Розами». Потому что нет на свете такой группы как «Роллинг Стоунз» - за этим названием не стоит ничего кроме откляченного зада Джаггера с обложки пиратского «зе беста» в сознании русских фанатов - во всём мире её лексически и смыслово воспринимают именно как «Катящиеся камни». И нет никакого «доктора Фрейда», есть Фройд, уж простите за прямоту. И дословный перевод имён собственных железно обусловлен тем, что за так ценимой им «гладкостью языка» читатель не потеряет ещё один возможный смысловой пласт, ещё один пинчонов подкол. И то, что наше национальное самосознание зачастую неспособно понять и принять эти факты, очень много о нас говорит. Немцов же даёт нам хоть изредка побыть космополитами и гражданами мира, не посредством модных слов, а образом мышления и усвоения информации.

Одиссея главной героини Максин по волшебному и страшному ГНЙ – как раскрывающаяся роза: в начале романа предстаёт перед нами компактным бутоном, где каждый лепесток – новое поверхностное знакомство, каждое из которых поочередно развивается с течением романного времени в отдельную сюжетно-квестовую линию, раскрывается от быстрого «здрасте-здрасте» в отдельную ветвь сюжета и словно путеводитель ведёт Максин по, собственно, совершенно главному герою романа – Нью-Йорку. Здесь и ухающие ночные караоке-бары, и гулкие пустые технические тринадцатые этажи под плавательными бассейнами, и огромные свалки мусора (привет лучшему рассказу всех времен и народов «К низинам низин»), и многое иное. Самая интересная сюжетная линия запускается, когда Максин попадает в компьютерную игру ПодБытие. Здесь сразу возникает два смысловых плана. Первый – привет всему киберпанку в лице, в первую очередь, Уильяма Гибсона, который, ходят такие слухи, сконструировал знаменитое стартовое предложение «Нейроманта», скрестив пару начальных фраз из «Радуги тяготения» и «Лота 49»: «Небо над портом напоминало телеэкран, включенный на мертвый канал». Чуть позже Гибсону будет передан и личный открытый привет в виде фразы «Во второй половине дня небо начинает набирать мертвенный жёлтый оттенок». Второй смысловой план – путешествие Максин на поезде в ПодБытии до чёртиков напоминает путешествие Алисы на поезде по Зазеркалью, что сообщает всему последующему действию (а выходила ли вообще Максин из игры до конца романа?) томный бредовый оттенок беспорядочной скачки по громадной шахматной доске. Так что теперь Льюис Кэрролл начинает почитаться нами как самый первый создатель прообраза интернета: не информационной помогалочки, а глухой ямы, населённой странными, нелогичными и в массе своей бесполезными персонажами, когда смысл твоих перемещений – если он есть – скрыт очень-очень глубоко.

Хоть Рим и был разрушен, он существует до сих пор. С Нью-Йорком, к ужасу, произошло примерно то же самое.

Вот только. Роза при имени прежнем – с нагими мы впредь именами.

Нью-Йорк в детективном романе будет не сыщиком и не убийцей.

Он будет загадочным подозреваемым, которому подлинные факты известны,

но он ничего не расскажет.

Доналд Э. Уэстлейк

Назавтра, вечерний час пик, только дождь начинается… иногда она не может устоять, ей нужно выйти на улицу. Что могло быть лишь просто-напросто точкой в цикле трудодней, реконвергенцией того, что разбросали будни, как где-то сказала Сапфо еще в каком-то студенческом курсе, Максин забывает, становится миллионом пешеходных драм, всякая заряжена тайной сильнее, чем вообще может позволить дневной свет со своим высоким давлением на барометре. Все меняется. Вот этот чистый, облитый дождем запах. Шум движения сжижается. Отражения улицы в окнах городских автобусов заполняют салоны нечитаемыми трехмерными изображениями, когда поверхность необъяснимо преобразуется в объем. Средние наглые манхэттенские шмаки, толпой загромождающие тротуары, тоже приобретают некую глубину, некую цель – они улыбаются, они сбавляют шаг, даже с сотовым телефоном, приклеенным к уху, они скорее станут кому-то петь, чем трепаться. Кое-кто, видят, выгуливает под дождем комнатные растения. Даже легчайшие контакты зонтика-с-зонтиком могут быть эротичны.

По обе стороны края

Второй роман Томаса Пинчона «Выкрикивается лот 49» вышел в 1966 году. Восьмой роман - «Край навылет» появился в 2013. С разницей в сорок семь лет. Это почти сорок девять! Не дотерпел, но, взаправду, не стоило ждать два лишних года. И без этого видно, что Bleeding Edge – изящный поклон автора своему же «Лоту 49» почти полувековой давности, его улучшенная и расширенная версия. Только вместо Лос-Анджелеса – Нью-Йорк, вместо Эдипы Маас – Максин Тарнов, вместо загадочной подпольной почтовой службы Тристеро – мрачные нехоженые тропы тёмного интернета и глубокой паутины.

Чтение в случае Пинчона – это всегда работа. И от чтения такого надо отдыхать, ибо информация в романе сплетена в очень тугую пружину, практически в rar-архив, который, как пилюля, раскрывается и начинает полноценно действовать лишь некоторое время спустя после чтения. В итоге после усваивания пятидесяти страниц «Края навылет» кажется, что осилил по крайней мере страниц двести. Больше всего это похоже на «Криптономикон» или «Ртуть» Нила Стивенсона (с поправкой, естественно, на то, что Стивенсон и сам вышел из пинчоновской шинели), только у него все романы – это просто учебники в несжатом виде, а в «Крае навылет» действует как раз уже упомянутый архиватор: весь антураж его состоит из мнемонических слов-запоминалок и каждое такое словечко раскрывается постфактум в вереницу образов и предложений, делая мир романа гораздо чётче и объёмнее. И если после информационного изобилия текстов Стивенсона или, к примеру, инфернальных метаний Аксёнова в «Ожоге» приходилось отдыхать и «утрясать» прочитанное каждые сто-сто пятьдесят страниц, то с «Краем навылет» такое нужно делать через каждые страниц пятьдесят.

Одна из трактовок названия даётся сразу же на первой странице: дети перед школой катаются на самокатах «Бритва» - Razor scooters – «поэтому к списку того, чего надо беречься, добавь наскок катящего алюминия». И так почти всю первую сотню страниц – Пинчон держит в напряжении, заставляя обращать внимание на каждую мелкую и на первый взгляд незначительную деталь, почти на каждое слово. Этими деталями и словами он конструирует целое пространство: на первых нескольких страницах воссоздана целая нью-йоркская улица, и делает это Томас Рагглз, не в пример уважаемым классикам, несколько по-иному, нежели прочие корифеи пера. Пинчону нужно, чтобы после первых страниц романа у его читателя возникла в голове модель совершенно определённой улицы, а не какой-то там улочки, которая у каждого будет выглядеть по-своему. Поэтому он использует нестандартную, нетрадиционную и неприлизанную лексику для её, улицы, описания, когда любой мусорный пакетик или цветочек не гнусно исключаются из виду традиционным «all prose must be spare and true», а переливаются всеми красками, мельтешат и заигрывают с читателем. Читатель, запутанный и смущённый таким лексическим подходом, начинает сильнее вгрызаться в текст, чтобы понять, о чём вообще идёт речь и – вуаля! – тем самым он отбрасывает укоренившиеся, рефлекторные, одинаковые для всех предыдущих в его жизни авторов заготовки восприятия прозы. И начинает конструировать эту заготовку, следуя указаниям Пинчона, по его правилам. Это действительно сложно и здорово и заставляет клетки мозга взбодриться и работать, вылезти из однообразного анемичного болота традиционного нарратива. Чтение – это работа. И если не готовы поработать головой – лучше не суйтесь.

«Край навылет» создаёт удивительную слегка агрессивную фактуру текста – примерно как если бы шёлк заменить грубым картоном. Помните хоть пару предложений из «Войны и мира» про встречу Болконского с дубом – отрывок, который все в школе учили наизусть? Нет? То-то же. А «Варкалось. Хливкие шорьки пырялись по наве…» помните? Уверен, в три ночи разбудить каждого – от зубов отскочит первая строфа, а то и обе две (взгляните, сколько у него переводов, кстати). Кэрролл постарался и встроил в наши детские головы этот стишок, который невозможно забыть благодаря его нестандартной лексике, и по нему мы можем восстановить чуть ли не все события обоих романов про Алису. И перевод на русский тут играет не последнюю роль.

Переводчик «Края навылет» Максим Немцов всегда учит читателя работать напрямую с текстом, а не с впечатлением от него. Текст – это плоть, а не дух нисходящий. Суть переводов Немцова не в том, чтобы обрусить текст и подогнать его под рамки русскоязычного читателя, а в том, чтобы выдавить из нас полуазиатского читателя и все его великорусские амбиции, сделать нас на недельку-другую американцами по образу мышления, чтобы мы могли воспринимать текст и описанные в нём реалии как аборигены, а не как дяденьки, читающие в газете про загнивание капитализма. Поэтому NYC трансформируется в ГНЙ, а NYPD – в УПНЙ. Именно так их видят американцы. Отсюда все «Катящиеся камни», «Мырг-182» и «Пушки-с-Розами». Потому что нет на свете такой группы как «Роллинг Стоунз» - за этим названием не стоит ничего кроме откляченного зада Джаггера с обложки пиратского «зе беста» в сознании русских фанатов - во всём мире её лексически и смыслово воспринимают именно как «Катящиеся камни». И нет никакого «доктора Фрейда», есть Фройд, уж простите за прямоту. И дословный перевод имён собственных железно обусловлен тем, что за так ценимой им «гладкостью языка» читатель не потеряет ещё один возможный смысловой пласт, ещё один пинчонов подкол. И то, что наше национальное самосознание зачастую неспособно понять и принять эти факты, очень много о нас говорит. Немцов же даёт нам хоть изредка побыть космополитами и гражданами мира, не посредством модных слов, а образом мышления и усвоения информации.

Одиссея главной героини Максин по волшебному и страшному ГНЙ – как раскрывающаяся роза: в начале романа предстаёт перед нами компактным бутоном, где каждый лепесток – новое поверхностное знакомство, каждое из которых поочередно развивается с течением романного времени в отдельную сюжетно-квестовую линию, раскрывается от быстрого «здрасте-здрасте» в отдельную ветвь сюжета и словно путеводитель ведёт Максин по, собственно, совершенно главному герою романа – Нью-Йорку. Здесь и ухающие ночные караоке-бары, и гулкие пустые технические тринадцатые этажи под плавательными бассейнами, и огромные свалки мусора (привет лучшему рассказу всех времен и народов «К низинам низин»), и многое иное. Самая интересная сюжетная линия запускается, когда Максин попадает в компьютерную игру ПодБытие. Здесь сразу возникает два смысловых плана. Первый – привет всему киберпанку в лице, в первую очередь, Уильяма Гибсона, который, ходят такие слухи, сконструировал знаменитое стартовое предложение «Нейроманта», скрестив пару начальных фраз из «Радуги тяготения» и «Лота 49»: «Небо над портом напоминало телеэкран, включенный на мертвый канал». Чуть позже Гибсону будет передан и личный открытый привет в виде фразы «Во второй половине дня небо начинает набирать мертвенный жёлтый оттенок». Второй смысловой план – путешествие Максин на поезде в ПодБытии до чёртиков напоминает путешествие Алисы на поезде по Зазеркалью, что сообщает всему последующему действию (а выходила ли вообще Максин из игры до конца романа?) томный бредовый оттенок беспорядочной скачки по громадной шахматной доске. Так что теперь Льюис Кэрролл начинает почитаться нами как самый первый создатель прообраза интернета: не информационной помогалочки, а глухой ямы, населённой странными, нелогичными и в массе своей бесполезными персонажами, когда смысл твоих перемещений – если он есть – скрыт очень-очень глубоко.

Хоть Рим и был разрушен, он существует до сих пор. С Нью-Йорком, к ужасу, произошло примерно то же самое.

Вот только. Роза при имени прежнем – с нагими мы впредь именами.

Нью-Йорк в детективном романе будет не сыщиком и не убийцей.

Он будет загадочным подозреваемым, которому подлинные факты известны,

но он ничего не расскажет.

Доналд Э. Уэстлейк

Назавтра, вечерний час пик, только дождь начинается… иногда она не может устоять, ей нужно выйти на улицу. Что могло быть лишь просто-напросто точкой в цикле трудодней, реконвергенцией того, что разбросали будни, как где-то сказала Сапфо еще в каком-то студенческом курсе, Максин забывает, становится миллионом пешеходных драм, всякая заряжена тайной сильнее, чем вообще может позволить дневной свет со своим высоким давлением на барометре. Все меняется. Вот этот чистый, облитый дождем запах. Шум движения сжижается. Отражения улицы в окнах городских автобусов заполняют салоны нечитаемыми трехмерными изображениями, когда поверхность необъяснимо преобразуется в объем. Средние наглые манхэттенские шмаки, толпой загромождающие тротуары, тоже приобретают некую глубину, некую цель – они улыбаются, они сбавляют шаг, даже с сотовым телефоном, приклеенным к уху, они скорее станут кому-то петь, чем трепаться. Кое-кто, видят, выгуливает под дождем комнатные растения. Даже легчайшие контакты зонтика-с-зонтиком могут быть эротичны.

Интуиция как проблесковый маячок

Пограничные состояния закономерно способны вызывать в человеке ощущение нестабильности, неоднозначности, из которого вытекает смутное предчувствие тяжести чего-то грядущего, разрастающееся до состояния неугомонной тревоги. Представьте себе эту неуверенность в собственном психическом здоровье, когда человек не может с уверенностью сказать, что образ его мышления – нормален. Когда периодически хочется прикусывать язык, чтобы не ляпнуть чего-то такого, что способно вызвать у людей подозрения на ваш счёт. Так и ходит этот Некто с прикушенным языком весь день, а дома заклеивает окна фольгой, убирает радио в шкаф, чтобы оно не подслушивало, а в сипении закипающего чайника слышит угрозу. Вся завязка сюжета «Bleeding Edge» - это тот самый пресловутый прикушенный язык и Предчувствие.

Переломные моменты времени – тот же переход 1999 в 2000 – провоцирует бурления в сознании нестабильных людей, эта условная паника перед неизвестностью будущего подогревается теориями заговоров, дурными предзнаменованиями, лихорадочным восторгом осознания, что гипотетическое будущее вот-вот сметёт обрыдлое настоящее, сделав его прошлым, стоит только календарю обнулиться. Время европейского средневековья было линейным – оно тянулось маленькими шажочками от первого столетия нашей эры, и должно было так бесхитростно топтать по прямой дороге вплоть до второго пришествия, кабы не гуманисты с их осознанием временных блоков. Сегодня мы можем долго сличать линейное и цикличное время древних и нашей современности, но открытую концовку этого движения вдоль лет и зим ограничить конкретикой мы всё равно не сможем, а потому неудивительно, что переломные вехи времени резонируют, вовлекая в свои колебания гибкие умы. Конечно не время виновно в событиях, но люди этого времени, и Пинчон стремится воссоздать нестабильность нового миллениума для этой демонстрации.

«Bleeding Edge» первыми страницами толкает читателя в троекратное начало – первый день весны две тысячи первого года. Это шаг в водоворот предвкушений, предчувствий, подозрительности, и всё это приправляется смутным чувством тревоги. Примечательно, что и автор и читатель смотрят на события задним числом, развернув голову через плечо, но стоит прорваться сквозь предложения, длиною в жизнь абзац, подслушать быструю речь персонажей, поспешить вслед за их решительными действиями, как вот ты уже сам стоишь в этом американском миллениуме с невкусными завтраками в забегаловках, с бесконечными встречами, свиданиями, вечеринками, с презервативами из лимитированной коллекций абстрактных экспрессионистов, которые похожи на отвратительное кожное заболевание, стряхиваешь пепел в ботинок вместо пепельницы, беспокоишься об обстреле талибами бамианских будд, мечешься следом за пронырливой Максин, пока над головой зреет туча, готовая разразиться дождём, а DeepArcher превращает тебя в искусственную нейросеть.

В сети мелькала фраза, что у Пинчона не язык сложный, а сложно само мышление, и с моей точки зрения это верное суждение, которое надо учитывать при чтении. От себя добавлю, что успех усваивания сюжета и получение от него удовольствия автор перекладывает на читателя – последний должны быть увлечён этой книгой, потому что иначе необходимость регулярно обращаться к Мировой Паутине будет восприниматься как досадный барьер, и начнёт им пренебрегать, тогда как это порой единственный способ разобраться, что к чему.

Он насыщает текст не абстрактными отсылками, а вполне конкретными обращениями к определённым событиям, культурным явлениями, тонкостям чужого менталитета, которые способны дополнить эту тревожную картину изображённого им мира. Вероятно, что даже не столько изображённого, сколько отражённого, потому что пластичность его мысли вылепляет навязчиво-жизнеподобный облик американского две тысячи первого года, от которого сложно отмахнуться, мол, да это просто история. Не просто история, это структурирование и формообразование того, что обозначить-то сложно – Предчувствия, которое на наших глазах стало историей.

Предприимчивые читатели вот здесь разбирали буквально постранично некоторые термины, аббревиатуры, отсылки, цитаты и реплики. Отмечу, что особенно трогательно выглядит разбор иностранцами смысл слов govno, shmarovozka, Po khuy и nyaschetchka.

В книге мелькает реплика, что «Ёжик в тумане» - величайший мультик из когда-либо снятых, и это славное наблюдение, потому что паранойя Пинчона как раз похожа на туман, в котором пучеглазый ёж зовёт лошадку, и чем дальше бредёшь – тем сильнее этот туман сгущается.

«Bleeding Edge» - это книга не о мировом терроризме, не о финансовых пирамидах, не о радикально-настроенных мусульманах, не о той бреши, которую прорезало в американской истории, культуре и политике одиннадцатое сентября, не о людях с ракетами Стингер, которые они наводят с крыши на пролетающий самолёт, а о том, что любое событие, любой Перелом, который с треском падает на хребет человека-нации-мира и вышибает дух, не происходит неожиданно. Это явление всегда предвосхищается сложной цепочкой событий, проводимой за спинами большинства. Паранойя этой книги действительно заразна, потому что кто знает, какие глубинные процессы сегодня плетут обозримое будущее за нашими спинами.

Роман-тревога

Я никогда не слышала об этом авторе, пока подруга не подарила мне его книгу.

Я прочитала первую главу, немного удивилась, даже спросила у подруги, с какой целью она мне это подарила, потом почитала ваши рецензии и там узнала, что:

1. Книга не об 11 сентября

2. «Ничего не понятно, но я кайфанул»

3. У автора заразный слог: после прочтения поневоле хочется писать рецензии в том же вязком, плотном непонятном стиле, в котором написана сама книга. Но заставляешь себя не делать этого.

Автор-загадка, человек-Пелевин, Паланик на максималках - он создал себе репутацию отшельника, откуда он вещает свой пост-пост конспирологический параноидальный трэш. А по сути рефлексирует по поводу 11 сентября, почти не касаясь 11 сентября.

Лучшая (и самая понятная) рецензия , пожалуй, принадлежит Дмитрию Быкову, где он отмечает умение Пинчона передать настроение Америки в ту или иную эпоху, и, по крайней мере, на примере этой книги он стопроцентно прав. Здесь это настроение - какая-то маниакальная тревожность и предчувствие необратимого. 11 сентября - не только трагедия, но и событие, полностью перевернувшее концепцию стратегической безопасности и на уровне Овального кабинета и на уровне кухонных разговоров.

Самое любопытное в этой книге - это работа ее переводчика. Он сотворил нечто невообразимое. Его язык - это смесь нескольких элементов:

- птичий язычок для тех, кто любить приатачить пикчу, апрувнуть инвойсик, зашэрить дата

- слэнг в лучших традициях Луркморья

- собственная оригинальная транскрипция, где Арета Франклин становится Аритой, Тайгер Вудз - Тигром Вудзом, а Xbox - экс боксом

- полный перевод имен собственных, типа Мырг-182 (Blink-182?), Больш (Notorious Biggy?) и прочие радости жизни

В общем, это что-то за гранью добра и зла.

Я фиг пойми кому это рекомендую. Я сама мало что поняла.

Если все-таки решитесь, воспользуйтесь вспомогательным материалом на английском языке.

Кроличьей норой в Дублин

– Может, это мы жили в таком привилегированном маленьком окошке, а теперь все возвращается к тому, каким было всегда.

Невероятной плотности текст, zip-сжатие обрушивается на доверчиво разомлевшую в ожидании очередной "истории об 11 сентября", читательскую голову с неотвратимостью кармы. Вот ты, готовая сочувственно пошмыгивать носом, смотришь на мать, провожающую сыновей в школу, а вот уже водопад зрительных образов сметает и подхватывает тебя: куда смотреть? На цветущую (это в Нью-Иорке, ребята!) грушу? На автобусы, соединенные гармошкой, наподобие "Икарусов" нашего детства? На бездомных, спящих с кучей пакетов в подворотне? На нянек с колясками и детей с самокатами "Бритва" (берегись аллюминиевого пинка в самый неожиданный момент)? На копов в утреннем кафетерии, восполняющих недостаток бубличков в организме?

Тельцу-Пинчону по-набоковски плотная плотскость мира дается естественно, как дыхание и он по-набоковски избыточен, говоря с тобой языком, понятным ему самому и не предполагая в тебе неумения мгновенно переключиться с любования цветущей грушей на восприятие сложносочиненной психоаналитической ереси доктора Кугельблитца. Как, вы не знакомы с трудами Отто нашего Кугельблитца? Это легко исправить. После чего парой предложений тебе разъясняют суть учения не менее незадачливого, но менее известного, чем Юнг, ученика Фройда.

А если кто возьмет на себя труд попробовать читать Пинчона в оригинале, тот очарован будет внутренней музыкой некоторых фрагментов, котjрая зазвучит флейтой гаммельнского крысолова, перехватит восторгом дыхание и не даст вздохнуть, пока эпизод не совершит с той же непринужденностью кульбит и не скакнет в мир несущейся галопом обсценно-ниже-поясной тематики. Тоже как у Набокова, лишь подтверждая, что жизнь не разделяет материи на высокие и низкие, в ней все вперемешку: древнейшие инстинкты еврейской мамочки; сверхсовременные компьютерные технологии, старая. как мир тема двойных стандартов в любых отношениях, где можешь выступать обидчиком или потерпевшей стороной: когда обманывают тебя - вот же мудак(!), когда ты - это было как электрический разряди и не было сил противиться мгновенному импульсу, и однова живем - все надо попробовать; и точное знание, что никаким своим односторонним донкихотством этого не изменишь, а значит - нужно принимать как есть и приспосабливаться.

И за всем этим вертоградом уже и не вспоминаешь 11 сентября, которым грозила аннотация, а когда оно приходит, принимаешь частью жизни, частью странствия Максин Тарнов по городу Нью-Йорку, плавно перетекающему в блуждания по виртуальным лабиринтам ПодБытия, так похожему на одиссею Леопольда Блума в Дублине, происходившую сотней лет раньше. Тот же умница-герой/иня, плоть от плоти своего города; не богачка, но без особых материальных проблем (хотя при виде кричащей роскоши мысли о неверно выбранном магистральном пути нет-нет закрадываются в голову, так же бесследно исчезая).

То же не вполне удачное (вполне неудачное?) супружество с чересчур любвеобильным партнером. Та же череда повседневных ситуаций, которые большей частью удается разрешить мирно, но порой случается столкнуться с неприкрытым хамством, против которого твоя мягкая интеллигентность. как мошка против асфальтоукладочного катка. Пожми плечами и двигайся дальше. То же обилие ситуаций, взывающих к основному инстинкту, (как его представляют средства массовой информации) и та же незначительность любых сексуальных импульсов, украшающих жизнь, перед угрозой потерять: свою или близких тебе людей подлинно основного инстинкта.

Тут свой Стивен Дедал - Дрисколл, свой Циклоп - Мроз, найдётся время и место и для Навсикаи, и для Цирцеи, и для Сирен - чем корейское караоке не они? А высокоумные разговоры кремениево-силиконового окраса, ведущиеся здесь, в точности Сциллла и Харибда "Улиссовой" библиотеки с рассуждениями о Шекспире в контексте не Гамлета, но Энн Хаттуэй и кровати второго сорта. А событие, заявленное аннотация в качестве темы, это Быки Солнца, только освещающие иной аспект жизни - изнанку рождения, смерть.

Ух, как занятно, и с кем же ты соотносишь двоих из ларца, одинаковых с лица Мишу и Гришу? С Труляля и Траляля, разумеется, потому что "Край навылет" в той же степени кэрроллова "Алиса", в какой Набоковская "Обскура" и "Уиллис", (да да, а Игорь будет Белым Рыцарем, вы уже догадались, что Максин при таком раскладе Алиса?). Томас Пинчон нам с вами не давал обязательств следовать какой то одной тропой, по которой нам удобнее догнать его будет. Если он за кем и следует, так за своим Даймоном, которому не прискучил за прошедшие со времен "Радуги тяготения" четыре десятилетия. И в том наше читательское счастье.

И ещё в том, что есть Максим Немцов, который подарил русскоязычному читателю этот дивный перевод, равно свободно чувствующий себя в эмпиреях Высоких Материй и среди сомнительных ниже-пояса-туалетно-помоечных эпизодов, с профессиональным сленгом программистов, гангстеров, биржевых маклеров, бухгалтеров и бог знает кого ещё, кем Пинчону пришла охота заселить эту книгу. Разговоры об Эволюции Человечества, обсценная лексика, словотворчество отчасти в Маяковском, двухметроворостом, частью в Алисином стиле хливких шорьков. Но мой безусловный фаворит - эпизод с таксистом и Иисусом в сандалиях. Земной поклон и спасибо, Максим Владимирович

Кавайная тревовога: когда выезжаешь в пустыню, а оказываешься дома

Аннотация к книге сообщает, что «Край навылет» — история об американской трагедии, книга про 11 сентября 2001. Вот только не стоит этому верить. По крайней мере, вы едва ли получите то, что хотите увидеть. Если вдруг вам действительно нужна художественная книга про 11 сентября, вы настроены прочесть что-то трогательное, посмотреть на те события глазами среднего американца, то прочитайте лучше «Жутко громко и запредельно близко» Фоера или «Windows on the World» Бегбедера.

Дальше я бы могла написать, что в книге «Край навылет» вы найдёте только Пинчона, но это тоже едва ли. Вы там найдёте себя, отражённого в кривом зеркале. И, вероятно, поклонникам Пинчона именно это и кажется соблазнительным. А меня такое настораживает. Но обо всем по порядку.

Существует два идеальных типа современного автора. Первый — дружелюбный человек, как минимум, способный ответно зафрендить вас в Твиттере (как Каннингем) или, как максимум, способный быть человеколюбивым вегетарианцем (как уже упомянутый Фоер). Второй — циничный и любвеобильный человеком, умудряющимся вовремя намекнуть на наличие тонкой душевной организации (как Бегбедер) или же тот, кто может прослыть замороченным интеллектуалом, который понимает больше других про этот прогнивший мир (привет, Пинчон, ты в топе).

Читать интеллектуальных авторов с мрачным чувством юмора может быть весьма приятно: во-первых, мысленно ставишь себе зачёт и прокачиваешь снобизм, во-вторых, посмеиваешься над другими (ещё одно попадание в корзину снобизма) и над собой, что даёт возможность чувствовать себя славным малым, у которого все хорошо самоиронией. Про юмор мне сказать нечего — у меня с ним всё плохо. А про интеллектуальность можно и сказать пару слов (смотрите-ка, а корзина снобизма нынче пользуется популярностью).

Интеллектуальными, как правило, людям кажутся плотные тексты. Для плотности необходимо насытить свою историю отсылками, дополнительными слоями и сконструировать ее так, чтоб она имела двойное дно. Можно и тройное.

У читателя должно возникать нечто наподобие катарсиса. Однако, если изначально, в древнегреческом варианте, речь шла об очищение через сопереживание, к которому лишь незначительно примешивалось рациональное, необходимое для осознанности переживания, для рефлексии (хотя душа у греков разумна, потому с этим тезисом можно и поспорить), то сейчас читатель ожидает первичности интеллектуального. И вот у Пинчона это есть — сразу же тебе наворачивают каких-то данных, каких-то отсылок к дремучему визуальному, психоаналитическому, еврейской истории, информационным технологиям и прочему, а потом, когда ты уже составишь списки непонятного со своими комментариями, посчитаешь количество половых актов, гласных букв в именах героев и перепишешь отдельные страницы задом наперёд, а потом у тебя сформируется собственная позиция по поводу того, что же это все было, то ты можешь испытать незабываемое расслабление. Душ после хорошей тренировки.

«Край навылет» невероятно плотный. Даже для постмодерного текста. Обычно любимые лошадки на карусели постмодерной литературы — пастиш (имитация) и метапроза (текст в тексте). И этого вполне достаточно для того, чтоб у некоторых читателей дым повалил из ушей. Однако, Пинчон, эталонно для постмодерниста, не просто прячет путь к смыслу произведения или заявляет, что смысла нет. Он будто намекает на то, что смысл вполне можно уловить, если искать. И пути не прячет, а разворачиваете перед читателем. Только вот троп у него 100500. И это не просто временные наслоения или множественность сюжетных линий. У Пинчона чуть ли не каждое предложение — отдельная тропа.

Быков вот написал, что у Пинчона язык несложный, а смысл улавливается сложно, но русский переводчик напортачил, получилась какая-то книга жаргонизмов. И эти жаргонизмы обеспечивают языковую сложность.

Я тут с Быковым не соглашусь, потому как, даже отбросив привнесённые переводчиком жаргонизмы, мы повсеместно будем сталкиваться со специфическим описание обычных, повседневных, банальных вещей и явлений. Пинчон будто не любит употреблять простые слова. Нет, я не имею в виду, что он вместо «холодильник» пишет «синхрофазотрон». Он просто частенько выбирает самое неочевидное слово или конструкцию.

У меня был один случай в те времена, когда я училась в университете. Однажды мне понадобился электронный вариант одной книги (я помню годы с карточным интернетом, а не «трава была зеленее»), я попросила преподавателя мне его дать, а тот сказал, что я ему должна напомнить заранее. Я позвонила, чтоб напоминать. Напомнила. А он мне и говорит так задумчиво: «Ну да. Я обещал вам ее записать на электронный носитель».

Вот это Пинчон. У него нет никаких дисков, флешек, а есть только электронные носители. Поэтому психоаналитика он называет эмотивистом, мужа одной из героинь обвиняют не в том, что он не в состоянии выразить свои эмоции, а называют «дуралей-алексимитик», двусторонняя сумка будет обозначена как биполярная и дальше в таком же духе. Так что на уровне отдельных предложений мы уже наблюдает уплотнение текста.

Сцены в «Крае навылет» тоже плотные. Герои много говорят и много делают. Но попытки вникнуть в смысл их действий приведёт к ощущению, что смысл вы упустили ещё на прошлом повороте, который пролетели на бешеной скорости. А читать эти диалоги — как попасть в компанию профессионалов, о профессии которых вы не имеете ни малейшего представления, или же как затесаться в общество представителей некоторой субкультуры, в жаргон и проблемы которых вы не в состоянии погрузиться. Вы даже не тоните в этом. Это важно. Вы там чужак. Даже если умеете настроить «Robots.txt» и всегда называете еду исключительно жрачкой.

Сюжетные линии тоже добавляют плотность тексту. Вы будете стараться удерживать в голове действия множества людей. Думать о таксистах, которые слушают арабское радио, держать в уме то, что главная героиня еврейка, запоминать, какое там мороженное любят русские герои, во что играют дети, как кто-то хотел программировать кисти для Photoshop на С и кто что ел. А под конец вы поймёте, что процесс был ради процесса — не связалось это всё воедино.

Герои «Края навылет» напоминают персонажей каких-то комиксов или мультиков. Или аниме. Или рекламных роликов. У многих из них весьма специфические имена (Максин, Вырва), занятия (вам кажется, что специалист вынюхивающий особенности жизни людей — нечто странное? А как тогда насчёт продажи гибридов мягких игрушек —«бобовых пуфов»?) и пристрастия (кто-то спортивную передачу хочет увидеть в день теракта, кто-то поглощает мороженое круглосуточно).

Слова, языковые конструкции, сюжетные линии и герои вместе взятые создают некий кубик Рубика. С той только разницей, что собрать из кубика можно вообще трапецию или Фёрби, или бургер, или 3D-челюсть. И Рубик-Пинчон не будет возражать.

Если рассматривать идею свободы как доминирующую в рамках того, что стоило бы назвать «американская идея», то Пинчон — чрезвычайно американский автор. Безусловно, чтение — всегда акт интерпретационный. Однако, обычно предполагается, что автор хотел нечто сказать своей книгой. И неважно, понял ли это читатель или нет. Автор обычно присутствует в тексте. Даже если от него заметна лишь тень. А потому свобода трактовок относительна.

Пинчон же производит впечатление не только автора с замершей биографией (нет современных фотографий, не даёт интервью, дал бы фору Пелевину в своём отшельничестве), но и автор с замершим, ещё на стадии создания, авторством. Пинчон не тот человек, который придумал конструктор-домик, лошадь, Эйфелеву башню и т. д., а потом принёс мешок/коробку с деталями, инструкцию для сборки, а читатель взял все это и начал собирать (криво ли или прекрасно). Нет. Пинчон выслал по почте детали. От чего? Что из этого можно собрать? Не потерялась ли часть деталей? Кто отправитель? Да черт его знает!

И читатели пошли что-то складывать.

Возьмём меня. Я интересуюсь психоанализом. И какое-то время, читая «Край навылет», я выписывала себе все психоаналитические якоря (школа детей главной героини, названная именем несуществующего психоаналитика, упоминание адреса Фрейда в Вене, героиня путешествует в компании больных с пограничным расстройством, информация о сессии групповой терапии, героине снится «федеральный пенис», уже упомянутая биполярная сумка и многое-многое другое). Я могла бы проинтерпретировать всю книгу сквозь призму структуры личности по Фрейду. И правительству США чего-нибудь бы приписала и террористам досталось бы нечто из сферы Эдипова комплекса. И кто б мне помешал?

Но с таким же успехом можно было бы пойти по программистской линии. По религиозной. Собирать признаки общества потребления. И многое другое. Все эти версии вполне укладываются в форму текста. Она растягивается так, как читатель захочет ее растянуть. И одни элементы не связываются с другими.

Я уверена, что можно подумать нечто одно, а потом перечитать через год-другой и настаивать на совершенно иной версии, объясняя, о чем же эта книга.

Да хоть статью напишите об особенностях онтологии Пинчона. Ну а что? «Здесь-Бытие Хайдеггера versus ПодБытие Пинчона».

Я сказала в самом начале, что меня книга настораживает. И настораживает, вероятно тем, что нравится у Пинчона тем, кому он нравится.

Нет в «Крае навылет» ничего прочного. Читатель постоянно проваливается в этот текст. Он становится прямо каким-то Солярисом, который возвращает вам даже не вас, а некую вашу грань. Такая структурная, формальная, особенность текста усиливает тревожность. Для людей с неврозами было бы почти смертельно, если б не возможность погрузиться в поиск тайных смыслов. Это тут как обратный счёт или мытьё рук для людей с ОКР.

Хотя в книге немало забавного, но есть ощущение, что это веселье от волнения, что нечто грядёт, но что именно — неизвестно. Вообще никаких вариантов. Именно поэтому даже когда в книге происходит То Самое (героиня узнает о произошедшем с башнями-близнецами), не думаешь о том, что вот всё и случилось. Начинает казаться, что Нечто впереди. Откровенно говоря, в этой книге минимум страниц посвящено переживанию героев по поводу теракта. Отсюда ощущение, что это лишь кирпич в большом здании какой-то Жести. Поэтому можно получить интеллектуальную разрядку, определившись с тем, что же сегодня хочется собрать из деталей конструктора, но эмоционально Пинчон бросает читателя в состоянии некой тревожной неопределённости.

Может, это такой пост-постмодернизм. Этот невиданный и редкий зверь. Смотрю я на книгу Пинчона и думается мне, что это будто Энди Уорхол, усложнённая версия. От мира литературы. То есть не просто можешь брать предмет искусства-постер и печатать тысячи копий, но автоматически как-то переделываешь прямо в принтере изображение, хотя исходник тоже переделывается. Не просто усы у Мона Лизы или нечто другое, добавочное к ней, а и добавление и основа-фон трансформируются. И, тем не менее, это всё порождение одной и той же коробки с конструктором.

«Край навылет» — идеальная книга для того, кто любит интеллектуальный Майнкрафт или хочет спеть в кругу друзей песню «Яничегонепонялчтокурилавтор». Ещё она может понравиться любителям заговоров (но только если они при этом готовы столкнуться с языком, отличным от типичного для «РЕН-ТВ»). Это отличная вещь для читателей, которым автор не особо нужен и которые считают, что даже лучше него знают, о чем и зачем то или иное произведение. В тексте зачётные описания секса (я таким интересуюсь с культурологический и лингвистической точки зрения, Пинчон в этом хорош), потому любите и цените. Если хотите склеить кого-то с моноклем, то лучше Фаулза и Байетт читайте. Но если хотите рок-н-рольно, но с претензией на элитарность, то Пинчон — ваш фаворит.

Категорически не подходит тем, кто с постмодернистами не сливается, а сталкивается, кто хочет понятных эмоций и однозначного понимания того, что это было. И не читайте русский перевод, если вы не любите ощущать присутствие переводчика.

– Вы тут нигде поблизости мужа моего не видели? – Достаточно громко, чтоб Хорст, если он здесь, услышал.

– Вашего кого?

– Ой, – нормальным тоном, – как бы квази-экс-мужа, раньше я разве не упоминала?

– Пошли, я вас представлю, мы вместе одно дельце проворачиваем. – Еще б ты не проворачивал, сучка.

– Не важно, каким тут выходит официальный нарратив, – кажется Хайди, – но вот где нужно искать, не в газетах или по телевидению, а на полях, в граффити, неконтролируемых высказываниях, у тех, кто видит кошмары прилюдно и кричит во сне.

– Не похоже на тя, брателла, а что будет в следующий раз, когда нам потеряться надо будет?

– Мне не надо. – У Дастина в голосе какая-то по этому поводу меланхолия.

– А мне, может, надо, – объявляет Лукас.

– Можно изобрести еще какое-то где-нибудь.

– Мисти – лидер стадиона, – объясняет Имба, – но у нее хромает терпение. У Псиутка есть силы, но он так несчастен. – Синхронно, она и Фиона хватаются за головы с боков, как С.З. Саколл, и издают характерное: – Пси, пси, пси. – Максин взбредает на ум, что Псиутк, хоть и японец, может быть евреем.